Jazz

Aunque nacido en Estados Unidos en el profundo albor del siglo XX, el jazz se ha convertido en una de las músicas más universales de los tiempos modernos y su lenguaje rítmico y libertad expresiva ha sido asimilada por músicos de todas las latitudes y todas las épocas. Su categoría mestiza confronta la instrumentación, la melodía y la armonía de la música europea con el ritmo, el fraseo y el alma del blues, que a su vez proviene de la música africana. Conducido por un elemento intangible llamado “swing” y reinventado en cada interpretación por su carácter improvisacional, el jazz tomó el control de la música en Nueva Orleans, la cuna del jazz, y luego en Chicago, Kansas City y Nueva York, la capital del jazz, atravesando las décadas con un sinnúmero de estilos subsidiarios que explican el nacimiento de escuelas y estéticas: ragtime, stride o hot jazz en los primeros años, swing, bop, cool y third stream en una edad mediana, free, avant-garde y fusión en los tiempos modernos. Un cuadro de honor del jazz se ilustra con creadores universales, que son además los principales referentes de la historia: en la tradición están Jelly Roll Morton, Louis Armstrong y Duke Ellington y en la modernidad Charlie Parker, Miles Davis y John Coltrane.

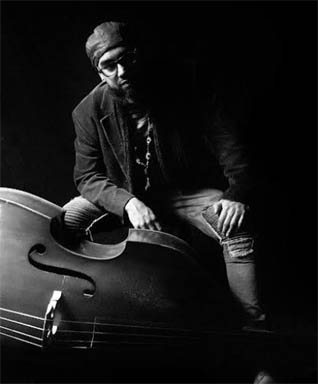

Desde el jazz y la música popular orquestada hasta la industria de la Nueva Ola y una prehistoria del rock local son instancias en las que dejó su huella Arturo Ravello, uno de los más importantes contrabajistas chilenos. Activo desde comienzos de los años '50, justo a tiempo para asistir a esos cambios musicales y generacionales, Ravello se inició en Santiago, se estableció en Arica a fines de los años '60 y fue un músico de orquestas, auditorios de radio, estudios de grabación y giras, acorde con el perfil del instrumentista popular surgido en una época de la que fue uno de los últimos exponentes hasta su muerte en 2011, a los 84 años.

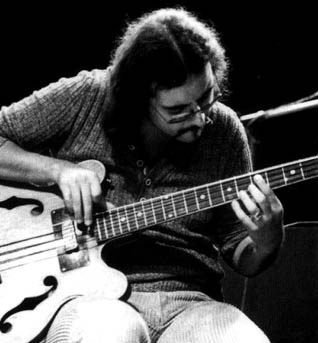

En el tránsito desde la música de raíz folclórica asociada al movimiento del Canto Nuevo hasta los experimentos electroacústicos de la música de fusión, existe un solista tan interesante como Jorge Campos. El bajista eléctrico Marcelo Aedo tal vez no haya sido tan conocido como el pivote del Congreso contemporáneo, pero llegó a construir su propia identidad en las cuatro (o cinco) cuerdas desde la multimilitancia como sesionista y hasta el protagonismo solista.

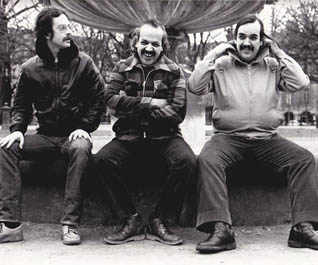

Tercera Generación tomó su nombre de la treintena de edad en que se encontraban sus integrantes entonces. Es un trío de jazz moderno y jazz-rock que durante un breve período a principios de los años '80 agrupó a destacados instrumentistas, quienes luego alternarían como músicos de sesión de la productora Filmocentro: Edgardo Riquelme, como uno de los más importantes nombres de la guitarra eléctrica chilena; el baterista Alejandro Espinosa, uno de los jazzistas de mayor trayectoria, y el contrabajista y compositor Jaime de Aguirre. Los dos primeros irían luego al grupo de jazz fusión Alsur, mientras que el tercero, quien antes había tocado en el grupo Kámara, pasó a trabajar como compositor de publicidad, disciplina que lo llevó a escribir la jingle de la campaña del No para el plebiscito de 1988.

Skuas fue el proyecto de música avant-garde que reunió en París a los músicos que una década antes habían generado la primera experiencia de free jazz en Santiago de Chile: los hermanos Manuel Villarroel (n. 1944) y Patricio Villarroel (n. 1947), y Matías Pizarro (n. 1949). El nombre fue obtenido de un ave que habita en zonas remotas y en ultramar —en la Antártica chilena y las Islas Kerguelen—, y durante diez años de acción en Europa, amplió el rango y el concepto tanto de composición como de improvisación de sus integrantes.

Médico cirujano, director de la Onemi entre 1994 y 2006, gestor cultural, productor de discos, divulgador musical a través de programas radiales e impulsor del recordado Festival de Jazz de Tongoy que tuvo lugar en esa localidad durante más de una década, además de la serie de ciclos itinerantes bajo el nombre de Jazz al Atardecer. Alberto Maturana ha sido además uno de los más activos músicos aficionados de jazz, toda una escuela fundadora. Conocido en el medio como Doctor Jazz, Maturana es guitarrista, saxofonista y clarinetista. En los años '60 fue uno de los primeros músicos que comenzó a tocar bossa nova. En los años '80 formó el grupo New Hampton Six, con Carlos Vera Pinto (vibráfono) y Sergio Miquel (clarinete), en memoria del legendario Lionel Hampton. Y en los '90 reunió a un elenco de figuras bajo el sombre de Jazz and Company, junto a Giovanni Cultrera (piano) y Waldo Cáceres (batería), con quienes publicó el disco Light jazz (0% colesterol) (2002).

El pianista, compositor, productor y líder de proyectos Cristóbal Rey hizo un recorrido desde la música soul y funk de su juventud a la creación de una música acústica de cámara de inspiración latinoamericana en su primera madurez. Fue alumno de piano del jazzista Mario Lecaros y en esa primera edad, con los modelos de agrupaciones de acid jazz como Incognito o Brand New Heavies, Rey encabezó el grupo Octopus King. El nombre es una representación de su propia identidad, ya que Rey era conocido como Pulpo (la traducción al inglés de Pulpo Rey define esa marca).

Agrupación orquestal de swing vinculada al instituto del mismo nombre y que inició su trayectoria bajo la dirección del cornista y trompetista Gerhard Mornhinweg. Ha revisado repertorios abiertos desde el swing clásico al jazz crossover. Al momento de llegar a la Projazz Big Band, el propio Mornhinweg ya tenía gran experiencia en la conducción de estas agrupaciones de jazz en bloque, dado que desde 1994 encabezaba la emblemática Conchalí Big Band y muchos de sus músicos llegaron al Instituto Projazz en calidad de becados para seguir aprendiendo.

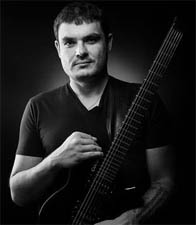

A los 19 años Ignacio Díaz debutó como el primer guitarrista que incorporó a sus filas la orquesta de swing Los Andes Big Band y allí permaneció por dos temporadas hasta que en 2000 fue sustituido por Gabriel Feller. Así Díaz continuó un camino mucho más enfocado al trabajo de estudio sobre el jazz-rock y la fusión, y también académico, como uno de los profesores más jóvenes de la Escuela Moderna de Música.

Rodrigo Vásquez es un especialista en percusión de ritmos afrolatinos, latin jazz y fusión. Formado en el Conservatorio de Música Universidad Federal de Bahía, Brasil, país donde vivió veinte años, aprendió también la disciplina cubana de los tambores batá y ha desarrollado en Brasil y Chile una amplia carrera como percusionista en vivo, músico de grabaciones, director musical y profesor.

Una de las personalidades más activas y múltiples de la historia del jazz chileno desde comienzos de la década de 1950 fue el pianista, gestor cultural y difusor Pepe Hosiasson. Su figura recorre las décadas transversalmente y abierta a todas las filosofías jazzísticas. En su cronología como músico aficionado no sólo aparece la fundación de conjuntos hot jazz históricos, sino además una fuerte presencia como productor de conciertos, discjockey radial y crítico en medios escritos (incluso la mítica revista Downbeat). Hosiasson fue en sí mismo un “punto de encuentro” del jazz.

Contrabajista y bajista eléctrico, alumno de Christian Gálvez en la Escuela Superior de Jazz. En 2014 comenzó a integrarse progresivamente a la escena jazzística capitalina formando una dupla con el pianista Sebastián Castro, que pronto fue reclutada por el baterista Alejandro Espinosa para su renovado trío de la época. Además ha tocado con Cristián Cuturrufo y Pancho Molina.

Según apunta la historia de la música popular en Chile, el primer bajista eléctrico del jazz nacional fue este legendario músico peruano. Enrique Luna antes que Jorge Toscano Vidal, Ernesto Holman o Pablo Lecaros. Luna marcó la orientación con su particular operativa improvisacional sobre las cuatro cuerdas y, sobre todo, como pivote de un grupo de jazzistas modernos desde fines de los '60.

Dos épocas definen la trayectoria del guitarrista Álvaro Severino, uno de los músicos que ha recorrido por diversos estilos de la música popular. Una primera etapa en Chile lo situó en los 2000 como músico de la escena juvenil del soul y el R&B, mientras que su vida en Alemania a lo largo de la década de 2010 le posibilitó ampliar su mirada como músico de jazz y de proyectos en los ambientes universitarios. Si bien hubo grabado un disco de standards en Chile, el plan que diseñó para el álbum Ngen-kürüf (2019) vino a ser decisivo en su madurez como compositor y guitarrista, siempre desde la óptica de la fusión latinoamericana.

Un cruce que va desde la música clásica, en sus dimensiones sinfónicas y camerísticas, hasta el jazz contemporáneo han marcado la historia de Patricio Pato Banda, solista que desde 2006 inició un camino musical en ciudades de Alemania como Saarbrücken y Colonia. Desde allí consolidó su posición como músico en un circuito europeo de orquestas y además presentó sus propios trabajos creativos. En esa línea figura el álbum Everywhere & nowhere (2021), con música para cuarteto de jazz contemporáneo, que incluyó la participación del reputado tenorista estadounidense Seamus Blake.

El bajista eléctrico Samuel Concha tenía apenas diecisiete años en 1997 cuando fue reclutado por el saxofonista de jazz latino Raúl Gutiérrez para participar en la versión chilena de su orquesta Irazú, formada en Alemania en 1981. Concha grabó una serie de discos con la agrupación y desde allí comenzó a definirse su posición dentro de la música de fusiones, que incluyó proporciones diversas de jazz, funk, rock, pop y música latina.

Pulso fue un pequeño “supergrupo” el que formaron en 2006 el guitarrista Nicolás Vera y el saxofonista tenor Agustín Moya para explorar en el groove del jazz-funk. Representó un paréntesis creativo en la historia de jazzistas de la generación ’00 con autonomía de vuelo y peso específico. Dejó un único disco, titulado Litio (2008).

La misma figura de la reducción de una orquesta moderna de jazz que pusieron en marcha los impulsores del Ensamble Quintessence en 2005 es la que tomaron los jóvenes músicos que fundaron el Ensamble Nodo. De hecho, este proyecto creativo, de composición, orquestación, narrativa y sonido se gestó a fines de 2013 como resultado de una convocatoria que el guitarrista Federico Dannemann, uno de los fundadores de Quintessence, realizó a compositores e intérpretes vinculados al jazz de los nuevos tiempos con miras a desarrollar un oficio en un marco académico. De esa experiencia se configura el Ensamble Nodo (el nodo como "punto de encuentro"), en una articulación de diversos sonidos, considerando un frente de vientos (saxos alto, tenor y barítono, trompeta, trombón), y otro frente de armonía y ritmo (guitarras, piano, contrabajo y batería), solo con músicos que comenzaron a tener visibilización en la primera parte de los años '10. Su primer disco es simbólico en cuanto a fondo y forma: Taller 1 (2017).

Tres nuevos nombres del bajo eléctrico en torno al jazz-funk estallaron a mediados de los 2000: entre Jaime Ferrada (en Alüzinati) y Roberto Trujillo (en LaMonArt), el único que se pasó al contrabajo de manera determinante fue Eduardo Peña, conocido en los círculos jazzísticos como Crespo. Un músico solvente e inquieto que se abrió paso en la escena con una pulsante propulsión de líneas de soporte, composiciones personales y un inédito liderazgo de agrupaciones entre una partida de emergentes contrabajistas de esa década: Alonso Durán, Nelson Vera, Sebastián Gómez, Pablo Vidal o Milton Russell, son algunos de sus contemporáneos.