Jazz

Aunque nacido en Estados Unidos en el profundo albor del siglo XX, el jazz se ha convertido en una de las músicas más universales de los tiempos modernos y su lenguaje rítmico y libertad expresiva ha sido asimilada por músicos de todas las latitudes y todas las épocas. Su categoría mestiza confronta la instrumentación, la melodía y la armonía de la música europea con el ritmo, el fraseo y el alma del blues, que a su vez proviene de la música africana. Conducido por un elemento intangible llamado “swing” y reinventado en cada interpretación por su carácter improvisacional, el jazz tomó el control de la música en Nueva Orleans, la cuna del jazz, y luego en Chicago, Kansas City y Nueva York, la capital del jazz, atravesando las décadas con un sinnúmero de estilos subsidiarios que explican el nacimiento de escuelas y estéticas: ragtime, stride o hot jazz en los primeros años, swing, bop, cool y third stream en una edad mediana, free, avant-garde y fusión en los tiempos modernos. Un cuadro de honor del jazz se ilustra con creadores universales, que son además los principales referentes de la historia: en la tradición están Jelly Roll Morton, Louis Armstrong y Duke Ellington y en la modernidad Charlie Parker, Miles Davis y John Coltrane.

Alrededor del pianista, compositor y académico andacollino Herman Sapiains, formado además en el piano clásico en la Universidad de La Serena, el ensamble Arena Quinteto ha transitado musicalmente por los caminos que unen el jazz y el folclor sudamericano. Es uno de los exponentes de esta corriente moderna de la fusión, representada de buena manera por la música del saxofonista Pedro Villagra, una de las principales influencias de Sapiains. Inicialmente formado en 2008 como conjunto camerístico en La Serena, con el nombre de L'Arena Trío (con piano, contrabajo y flauta traversa), la incoporación de la batería y un segundo solista de vientos le dio la fisonomía de quinteto de jazz tradicional. Sin embargo su enfoque musical, desde la relectura de ritmos y aires latinoamericanos, fue determinante en los resultados. Sus álbumes son Arena Quinteto (2012) y Un poco de fe (2016).

Skuas fue el proyecto de música avant-garde que reunió en París a los músicos que una década antes habían generado la primera experiencia de free jazz en Santiago de Chile: los hermanos Manuel Villarroel (n. 1944) y Patricio Villarroel (n. 1947), y Matías Pizarro (n. 1949). El nombre fue obtenido de un ave que habita en zonas remotas y en ultramar —en la Antártica chilena y las Islas Kerguelen—, y durante diez años de acción en Europa, amplió el rango y el concepto tanto de composición como de improvisación de sus integrantes.

De la mano del joven compositor y vibrafonista Guillermo Rifo, el grupo Aquila llegó a ser reconocido en la historia como el primer proyecto sustantivo en el encuentro del jazz con la música popular y la música docta. Como un legítimo e híbrido ensamble de cámara, Aquila encontró su protagonismo en una variante de estilo y punto de vista creativo que no sólo sobrevivió largamente en la música chilena sino que se convirtió en una de las ramas más fuertes desde los últimos 30 años: la fusión.

Alejandra Santa Cruz es una de las escasas mujeres instrumentistas que tuvieron presencia en el jazz chileno, aunque su historia como contrabajista se sitúa, desde luego, en el campo de la música docta, clásica y contemporánea. Integrante de la Orquesta de Cámara de Chile por más de dos décadas y con una sostenida trayectoria como profesora en la Universidad de Chile por quince años, su versatilidad la llevó también a incursionar en la composición de obras de música de cámara actual y en proyectos diversos, desde la música experimental a la música popular.

Quinteto de jazz eléctrico reunido alrededor del bajista Diego Gonzalez, cuyas composiciones nutren el amplio universo de Parresía. El proyecto tomó como nombre la idea del «atrevimiento» que existe tras del concepto Parresía, o, en sus propia definición «permitirse faltar a la regla», lo que describe la música y su propuesta. Ya en el disco Entre planetas y cunetas (2018), la banda exhibía ese poliedro musical con la fusión como lengua materna y una música que llegaba a varios espacios, distantes unos de otros: desde la música experimental de abstracciones hasta los grooves declarados y rítmicos del soul, el funk o el hip-hop. El quinteto se sostiene en la base fundamental de un trío de jazz, aunque en este caso plenamente electrificado, con teclados y pianos eléctricos (Diego Alarcón), bajo eléctrico de seis cuerdas (Diego Gonzalez) y batería (Fabro Cortese). El frente melódico combina instrumentos que no siempre aparecen reunidos dentro del jazz, lo que le da a Parresía un sello de identidad: saxo alto (Franco Ortiz) y vibráfono (Alejandro Aros). Un formato y una música que acercó el jazz a otros públicos.

El saxofonista alto César Vidal despuntó en la escena jazzística de fines de la década de 2010, con una historia musical inicial que se vio impactada por el estallido social y la pandemia. De ese período figuran sus primeras apariciones como sideman, en álbumes como Chincol (2020) y Big band (2022), del trompetista Juan Pablo Salvo; Despertar (2022), del pianista Fede Rocha, Codex big band (2022), del trombonista Alfredo Tauber, e incluso Piezas (2021), del músico de hip-hop Jota Valderrama. Formado en el saxofón por Esteban Núñez (LaMonArt) y Franz Mesko, también tiene estudios de composición académica en la U. de Chile. Como líder se ha presentado indistintamente a la cabeza de quintetos, tríos sin piano y cuartetos junto a músicos de la generación cero-cero como Nicolás Vera, Rodrigo Espinoza o Félix Lecaros, mientras que como colíder estrenó sus primeras piezas para dúo de improvisadores en el álbum Flor de loto, (2022) con el pianista Joaquín Fuentes, y en Nubes (2025), con el mismo Nicolás Vera.

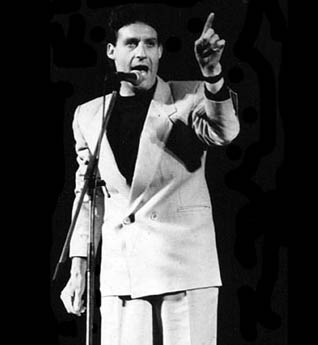

El registro y los modos del crooner han sido los más cómodos para que José Luis Arce despliegue su gusto por el canto, practicado en su caso por más de cuatro décadas y con una presencia televisiva y en escenarios que, por períodos, ha sido intensa. Aunque la asociación inmediata de su nombre lo acerca a Frank Sinatra —«el Sinatra chileno» ha sido una presentación en vivo y en impresos para promocionar mejor sus shows—, su repertorio acoge también canciones popularizadas por Tom Jones, Barry White, Neil Diamond y Lou Rawls; entre otras figuras de la música popular en inglés, sobre todo famosas en los años sesenta y setenta. Invitado habitual a "Sábados gigantes" en los años de más alta sintonía de ese programa, un segundo lugar en el Festival de la OTI-Chile (1989) y otro en el Festival de Viña del Mar 1990 se cuentan entre las conquistas de su trayectoria. Arce es un cantante activo en vivo, integrado también como cantante del extenso ensamble de la Universal Orchestra.

Evolución es un nombre relevante en el apartado de rock progresivo chileno. Ha sido la única banda en esta línea que funcionaba plenamente en los años ’80, y que más tarde regresó, en la década de los 2000, para insertarse en un circuito activo y renovado por grupos vinculados al sello Mylodón Records. Su presencia en los escenarios conectó a Evolución, junto otras agrupaciones surgidas a fines de los ‘90 (Entrance, Akinetón Retard, Cangrejo), con la olvidada escena de décadas previas.

Las investigaciones del musicólogo Álvaro Menanteau confirman a Sandro Salvati como el primer saxofonista moderno del jazz nacional (una permanente alternativa al altoísta Patricio Ramírez). Su historia como solista está estrechamente vinculada a todas las corrientes de vanguardia jazzística surgidas en Chile desde que a fines de los '50 comenzara el histórico enfrentamiento entre músicos de tendencias tradicionalistas y progresistas.

Formado en 2005 a partir de la unión de los quintetos de los guitarristas Roberto Dañobeitía y Federico Dannemann, esta pequeña orquesta de jazz tardó apenas una temporada en demostrar la viabilidad de una línea creativa que hasta entonces no había sido abordada en el trabajo de las big bands chilenas vinculadas a la estética del swing. Quintessence estableció un enfoque contemporáneo con respecto a la composición para ensambles y la expansión de los arreglos orquestales.

El saxofonista y clarinetista Jorge Martínez es el primer “martir del jazz”. Murió en 1939, a los 27 años, y en sus escasas tres y media temporadas sobre los escenarios marcó el camino para toda una generación posterior de músicos que habrían de reconocer en este músico a un solista único, estéticamente adelantado a la época que le tocó vivir en un jazz chileno que daba apenas sus primeros pasos. Es el antecesor directo de Mario Escobar, el tenorista que finalmente expandiría el jazz en los años '40.

Su aparición en noviembre de 2008 como solista de la Orquesta Sinfónica de Chile para en la interpretación del “Concierto para saxofón alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol” del compositor ruso Alexander Glasunov (1865-1936) marca el primer gran hito en la trayectoria del iquiqueño Álvaro Siu-Kin Collao León. El altoísta interpretó sin interrupciones y sin partituras los tres movimientos de esa obra y se llevó una ovación del Teatro Baquedano de la Universidad de Chile, entre cuyo público figuraba su maestro, el saxofonista clásico cubano Miguel Villafruela.

Médico cirujano, director de la Onemi entre 1994 y 2006, gestor cultural, productor de discos, divulgador musical a través de programas radiales e impulsor del recordado Festival de Jazz de Tongoy que tuvo lugar en esa localidad durante más de una década, además de la serie de ciclos itinerantes bajo el nombre de Jazz al Atardecer. Alberto Maturana ha sido además uno de los más activos músicos aficionados de jazz, toda una escuela fundadora. Conocido en el medio como Doctor Jazz, Maturana es guitarrista, saxofonista y clarinetista. En los años '60 fue uno de los primeros músicos que comenzó a tocar bossa nova. En los años '80 formó el grupo New Hampton Six, con Carlos Vera Pinto (vibráfono) y Sergio Miquel (clarinete), en memoria del legendario Lionel Hampton. Y en los '90 reunió a un elenco de figuras bajo el sombre de Jazz and Company, junto a Giovanni Cultrera (piano) y Waldo Cáceres (batería), con quienes publicó el disco Light jazz (0% colesterol) (2002).

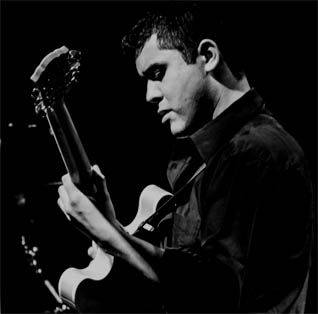

Matías González es un guitarrista de jazz que propone un prístino sonido en su música a la vez que un lenguaje de composición que equilibra la tradición de la guitarra jazzística y nuevos enfoques acorde a los tiempos y la expansión que ha experimentado el instrumento. Es, de hecho, parte de esa de músicos que promovieron el resurgimiento de la guitarra en el campo del jazz. En ese frente aparecen nombres desde Diego Riedemann, Daniel Miranda y Felipe Duhart, hasta Tomás Gubbins, Nicolás Reyes y Cristóbal Piña. Su primer álbum como líder y compositor es Odisea (2020).

Por supuesto en un juego de palabras entre el jazz como lenguaje musical adoptado desde su propia realidad y la estación televisiva catarí Al Jazeera, el grupo talquino All Jazzera ha desarrollado una propuesta de fusión libre, mezclando en su música sonidos y elementos diversos que van desde el jazz y el funk hasta el rock y el rap e incluso elementos de la música mapuche.

Para Roberto Lecaros —el patriarca del clan de jazzistas chilenos que lleva ese apellido— la enseñanza fue tal vez la más trascendental de las artistas de su historia como músico. Desde que en 1979 fundara una de las primeras academias de formación en estos rudimentos, Lecaros tuvo siempre la mirada atenta en los "diamantes en bruto" que pudieran aparecer en su entorno. Su club, el recordado L'Atelier, operó como escenario de lanzamiento de nuevas figuras desde los años '80: los guitarristas Mauricio Rodríguez o Roberto Dañobeitía, los contrabajistas Jorge Rocha o Rodrigo Galarce, y el baterista Cristóbal Rojas se llevaron su primeros aplausos en L'Atelier o tocando al interior de las bandas de Roberto Lecaros.

Como el heredero directo de Orlando Avendaño en la batería, Alejandro Espinosa pasó a ser un referente obligatorio en el jazz chileno desde fines de los '70. Primero como músico moderno en su Concepción natal y luego como uno de los grandes difusores del jazz, a través de su trabajo en radio, la creación de festivales internacionales y la figura del anfitrión para prácticamente todos los jazzistas extranjeros que tocaron en nuestro país.

En su recorrido musical realizado en Nueva York desde 2009, Rodrigo Recabarren fue estableciendo un estilo narrativo propio que combina la tradición jazzística con influencias que tomó del rock de Radiohead o de la percusión en el folclor sudamericano, representado aquí en la figura del baterista Gabriel Parra. Así, Recabarren se ha instalado como un ariete en la abundante historia de la batería en el jazz chileno, un punto de referencia entre los solistas que tomaron posición durante la década de 2010.

Contrabajista egresado de la Conchalí Big Band, ha integrado agrupaciones jóvenes durante los últimos años 2000 como los quintetos post-bop y avant-garde de los saxofonistas Cristián Gallardo y Diego Manuschevich, el cuarteto del guitarrista Diego Farías, además de la formación de octeto de 2007 y 2008 de Los Ogros del Swing.