Jazz

Aunque nacido en Estados Unidos en el profundo albor del siglo XX, el jazz se ha convertido en una de las músicas más universales de los tiempos modernos y su lenguaje rítmico y libertad expresiva ha sido asimilada por músicos de todas las latitudes y todas las épocas. Su categoría mestiza confronta la instrumentación, la melodía y la armonía de la música europea con el ritmo, el fraseo y el alma del blues, que a su vez proviene de la música africana. Conducido por un elemento intangible llamado “swing” y reinventado en cada interpretación por su carácter improvisacional, el jazz tomó el control de la música en Nueva Orleans, la cuna del jazz, y luego en Chicago, Kansas City y Nueva York, la capital del jazz, atravesando las décadas con un sinnúmero de estilos subsidiarios que explican el nacimiento de escuelas y estéticas: ragtime, stride o hot jazz en los primeros años, swing, bop, cool y third stream en una edad mediana, free, avant-garde y fusión en los tiempos modernos. Un cuadro de honor del jazz se ilustra con creadores universales, que son además los principales referentes de la historia: en la tradición están Jelly Roll Morton, Louis Armstrong y Duke Ellington y en la modernidad Charlie Parker, Miles Davis y John Coltrane.

Agrupación vinculada a la época y la estética de jazz fusión, que hacia fines de los años '70 concentró a destacados instrumentistas, si bien su asociación fue breve y su impacto también estuvo vinculado a la banda de apoyo del cantante Osvaldo Díaz. Disuelto el quinteto, Edgardo Riquelme y Jaime de Aguirre continuaron su trabajo conjunto en el trío de jazz moderno Tercera Generación.

Juan Pablo Jaramillo es uno de los bateristas de jazz más visibles y activos en la generación de 2010. Su aparición en la escena vino a ampliar esa panorámica, en un campo donde a lo largo de todas las épocas habían existido sobresalientes cultores y exponentes. Lo hizo con una múltiple militancia en conjuntos y grabaciones de discos, y mediante una dinámica percusiva propia como un baterista que navegó por la corriente principal del jazz. Esos resultados comenzaron a apreciarse en el inicio de esa década, en el álbum Memorandum (2011), con Jaramillo como nuevo nombre e integrante del trío del pianista Valentino Baos.

Multifacético baterista y percusionista, Roberto Zamora ha mantenido un bajo perfil en la escena de las músicas creativas, espacios en donde ha incursionado tanto en el jazz y la fusión como en la electrónica de escucha y la música contemporánea. En ese rumbo musical ramificado, Zamora alcanzó uno de sus puntos más altos con su trabajo como compositor de música académica para trío de cuerdas, en un álbum de carga autobiográfica titulado Texturas australes (2024).

Kameréctrica es un quinteto de jazz fusión que alternó con varias agrupaciones afines en la década de 1980: Cometa, Ensamble, Alsur o Trifusión. Fue uno de los tantos conjuntos de jazz organizados por el músico Roberto Lecaros, quien había sido un importante impulsor en el Club de Jazz durante los años '70 en la sede de calle California, presentando diversos elencos para sostener su programación. Sin embargo, Kameréctrica se instaló como un proyecto más definido y decisivo, y fue resultado directo del tiempo en que el músico estuvo detenido durante la dictadura. En su recuerdo durante esos días de miedo e incertidumbre, la música del violinista de jazz fusión Jean-Luc Ponty resonó en su cabeza. En 1986 creó este grupo, con un nombre como juego de palabras entre la música de cámara y el jazz eléctrico que dominaba esos tiempos. Fue entonces una primera plataforma para Roberto Lecaros como líder y la posibilidad de tocar el violín eléctrico, y de paso se convirtió en un conjunto escuela. Si bien contó con músicos de trayectoria como el baterista Tilo González o el guitarrista John Clark, mostró en el escenario a nombres iniciados en la fusión, como el pianista Pablo Paredes, el baterista Juan Coderch o los bajistas Marcelo Aedo, Patricio Aravena e Igor Saavedra. No dejó grabaciones ni registros fotográficos que se conozcan.

Acuarteto es el proyecto del saxofonista alto Felipe Carrasco (n. 1997), líder, compositor y solista que pertenece a la generación pospandémica en el jazz chileno. Carrasco eludió la nomenclatura tradicional del jazz de nominar el conjunto con su nombre propio. Basado también en la experiencia del grupo Contracuarteto, conceptualmente Acuarteto viene a significar "la antítesis de un cuarteto tradicional norteamericano", que incluye piano como instrumento armónico. En el caso del cuarteto en el jazz chileno, este se ha construido mayormente alrededor de la guitarra en sustitución del piano.

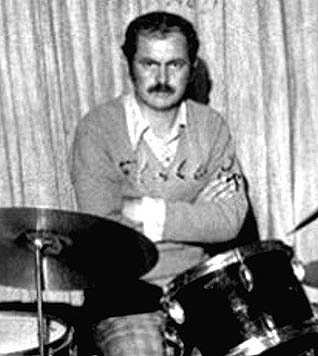

Osvaldo Martínez, conocido en los círculos musicales del sur como Chalupa, es uno de los representantes más históricos del jazz sureño. Por cinco décadas se mantuvo activo como baterista en la ciudad de Valdivia, donde fue testigo del transcurso del tiempo, las evoluciones e involuciones de la música lejos de la capital, y del terremoto y el maremoto que destruyó su ciudad natal en 1960. Pero además fue un ferviente animador de esa escena jazzística, y reconocido allí como referente. Víctima de un accidente cerebrovascular falleció el 9 de agosto de 2011, el mismo día en que había nacido, en 1940.

El de Valentino Baos es uno de los nombres que primera y mayor presencia tuvieron entre una oleada de músicos de jazz que sucedió a la "generación cero-cero", aunque él mismo comenzó a aparecer paulatinamente durante la década de los 2000, antes de cumplir los 20 años. Solista, compositor, líder y sideman, forma parte de ese frente de músicos que tiene a jazzistas de amplio alcance y diversidad como Sebastián Castro, Jorge Vera, Benjamín Furman, Alfredo Tauber, Juan Villarroel o Tomás Gubbins, entre otros.

Raúl Lobito López es saxofonista de la generación pionera en la fusión del jazz, el rock y la música latinoamericana, que empezó a despuntar en los años '70 y '80. Fue integrante de dos agrupaciones consulares en las vanguardias de la época: Quilín (1979) y Alsur (1986). En su época posterior en Coquimbo, López abrazó las influencias nortinas, las geografías física y humana, así como los ritmos y danzas folclóricas de un vasto territorio en las puertas del desierto y el altiplano. Desde esa posición y en mezcla con lo jazzístico, a los 70 años escribió sus primeras composiciones y publicó su ópera prima; Sudamerijazz (2022).

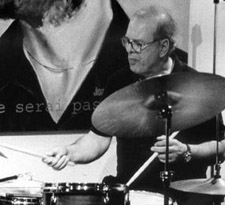

Mucho más que un baterista aficionado, Roberto Barahona llegó al jazz chileno como un agente de multiplicación de esta música por más de tres décadas. Primero, sentado a la batería. Luego como estudioso del jazz, después como auditor avezado en el lugar de los hechos (vivió por 40 años en las dos costas norteamericanas), y finalmente como productor de grabaciones y discjockey radial. Como todos los que se interesaron por la batería jazzística desde los años '60, Barahona encontró en Lucho Córdova a su gran mentor dentro del swing. Pero bastó que su compañero de ruta Orlando Avendaño alcanzara su madurez como músico bop para que las miradas del medio y, ciertamente de Barahona, quedaran dirigidas hacia el nuevo hombre tras la batería.

Saxofonista tenor y alto, compositor e improvisador, Cristóbal Castillo Lackington (no confundir con el saxofonista Cristóbal Castillo Benítez) se formó como músico en el espacio académico de la Universidad de Chile, siendo discípulo del maestro Miguel Villafruela, quien instauró el estudio del saxofón clásico en Chile. De hecho Castillo integró su reconocido cuarteto de saxofones como altoísta entre 2017 y 2022, junto a otros saxofonistas clásicos, como Alejandro Rivas y Karem Ruiz. Pero en el recorrido del oficio también adquirió instrucción en el campo del saxofón jazzístico, integrando, por ejemplo, la Big Guns, orquesta del estadounidense Carl Hammond, además de sumar muchas horas de vuelo en agrupaciones de música popular, como la Metropolitan Salsa Orchestra. Allí actuó como baritonista y grabó el disco Primer asalto (2015). En esa bivalencia entre lo docto y lo popular dio un paso más hacia 2024, cuando inició estudios particulares en Nueva York junto al saxofonista Bob Mover, y el trabajo desarrollado en la improvisación a la par de la composición, con las micropiezas que se encuentran en su primer disco. En el EP Música para 20 sonetos, realizó intervenciones libres sobre lectura de poesía del chileno Andrei Taiba Saca.

Una de las personalidades más relevantes en una equidistancia que existió entre la música docta y la música popular fue el percusionista, compositor, arreglador, director orquestal, académico y educador Guillermo Rifo. Su propia historia cruza parte de la historia de la música chilena a desde mediados de los años ’60, con una participación de 30 años en la Orquesta Sinfónica de Chile, una categoría como compositor docto y solista de música contemporánea para percusiones. Además se le considera el primer vibrafonista del jazz chileno y fue impulsor de agrupaciones camerísticas de fusión como Aquila (1973), Sexteto Hindemith 76 (1975) y Latinomusicaviva (1978). El musicólogo Juan Pablo González lo considera "un músico para la ciudad de Santiago", por su cualidad de representar ese paisaje urbano a través composiciones como "Puente del Arzobispo", "Providencia al mediodía", "El cerro San Cristóbal" y "Santiago de noche". Guillermo Rifo murió a los 76 años, en enero de 2022.

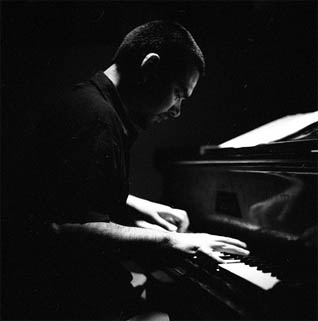

Lautaro Quevedo es uno de los pianistas de jazz más relevantes de una historia que transcurre desde la década de 1990 a la de 2000, donde se consolidó como solista y compositor, tras haber actuado como músico en muchos frentes y estilos hasta iniciar una búsqueda de su propia voz. En esos inicios llegó a ser conocido como "el sideman de Chile". Fue músico de pianos eléctricos en una serie de proyectos de jazz fusión de la época, aunque luego ese desempeño quedaría desplazado por su trabajo como líder de conjuntos acústicos, donde mostró su categoría como un músico pensante, sofisticado y altamente preparado. Lautaro Quevedo fue así otro cultor del llamado "piano trío", junto a nombres que integran esa generación de pianistas: Carlos Silva, Gonzalo Palma, Felipe Riveros y Mario Feito.

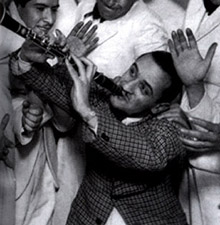

Motuto fue el proyecto de latin jazz que puso en primera línea al trompetista de dieciocho años Cristián Cuturrufo, antes incluso de su período de estudios intensivos en La Habana. Fue encabezado por el saxofonista alto Ignacio González, quien se convertiría en el primer compañero jazzístico del trompetista en los dobles frentes de vientos. Motuto no dejó discos pero marcó un camino hacia la consolidación del latin jazz en la escena de la música chilena, además de una influencia entre una nueva camada de seguidores y auditores del jazz.

Durante su primera época, el pianista Álex Solar proyectó su música con miras al trabajo junto a cuartetos, quinetos y sextetos por sobre la lógica del piano trío. Su primer disco es Malos modales (2024), que puso en marcha una serie de composiciones para un ensamble consolidado alrededor de Solar, con los músicos Mauricio Cáceres (guitarra), Sebastián González (contrabajo), y Fernando Quintana (batería). Como compositor ha desarrollado música diversa, desde material para trío a piezas y arreglos para big bands.

Cantante melódica, pintora, dibujante y maestra de voces, en su paso por la música Inés Délano se convirtió en una pionera en la formación del canto popular en Chile, una vez que abandonó los escenarios en la década de 1970. Aunque conoció y manejó los repertorios tradicionales de bolero, tango y música popular norteamericana y europea, su historial también la instala como una de las más reconocidas y recordadas lady crooners del jazz chileno.

Clarinetista y director de orquesta, Lorenzo D'Acosta fue uno de los chilenos que más hizo por los inicios de la música orquestada de baile en Chile. Durante los años '50, su big-band fue presencia estable en el legendario salón Goyescas (tal como las de Rafael Hermosilla y Federico Ojeda) y en otra serie de centros nocturnos, y en esa misma década estampó valiosas grabaciones para el sello Odeón.

Holandesa de origen, Isa Bornau ha hecho una parte de su carrera musical en sucesivas estadas en Chile, donde editó su disco Ser (2014). Con la influencia de la canción francesa muy presente, en su primera visita en 2000, para hacer trabajos voluntarios, conoció el folclor chileno y a Violeta Parra, lo que supuso un reenfoque de su perspectiva musical. Tiempo después, Bornau llegó a interpretar "La exiliada del sur" en una de las ediciones del concurso televisivo "The voice". Como solista ha actuado en los circuitos del jazz.

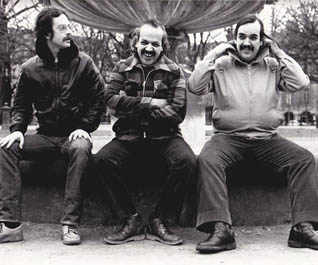

Skuas fue el proyecto de música avant-garde que reunió en París a los músicos que una década antes habían generado la primera experiencia de free jazz en Santiago de Chile: los hermanos Manuel Villarroel (n. 1944) y Patricio Villarroel (n. 1947), y Matías Pizarro (n. 1949). El nombre fue obtenido de un ave que habita en zonas remotas y en ultramar —en la Antártica chilena y las Islas Kerguelen—, y durante diez años de acción en Europa, amplió el rango y el concepto tanto de composición como de improvisación de sus integrantes.

Desde el grupo de jazz y fusión Ainasetra (que es la palabra "artesanía" invertida), que condujo como solista desde 2006 junto al bajista eléctrico Maximiliano Flynn y el baterista Daniel Molina, el sonido de guitarra de Francisco Saavedra tomó una novedosa textura timbrística aproximada al órgano. Ese grupo y ese sonido fue un punto de apoyo para su llegada a una generación de guitarristas donde también figuran los nombres de Diego Riedemann, Sebastián Prado, Gonzalo Farías o Álvaro Severino en cuatro posiciones distintas.

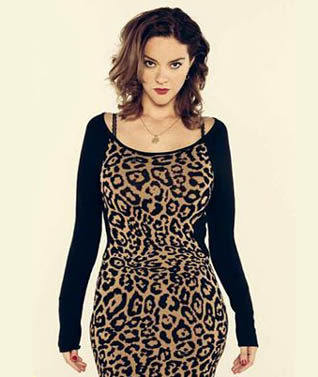

Cantante melódica e intérprete de boleros y swing, Andrea D'Arriarán pertenece a la abundante oleada de solistas de la canción que han sido formadas en academias como Projazz y la Escuela Moderna de Música, donde ella tomó algunos estudios. Entre esas voces que aparecieron a fines de los años 2000 están Natacha Montory, Karen Rodenas, Thais Marie, Maite Solana y Sofía Tupper, entre otras.