Jazz

Aunque nacido en Estados Unidos en el profundo albor del siglo XX, el jazz se ha convertido en una de las músicas más universales de los tiempos modernos y su lenguaje rítmico y libertad expresiva ha sido asimilada por músicos de todas las latitudes y todas las épocas. Su categoría mestiza confronta la instrumentación, la melodía y la armonía de la música europea con el ritmo, el fraseo y el alma del blues, que a su vez proviene de la música africana. Conducido por un elemento intangible llamado “swing” y reinventado en cada interpretación por su carácter improvisacional, el jazz tomó el control de la música en Nueva Orleans, la cuna del jazz, y luego en Chicago, Kansas City y Nueva York, la capital del jazz, atravesando las décadas con un sinnúmero de estilos subsidiarios que explican el nacimiento de escuelas y estéticas: ragtime, stride o hot jazz en los primeros años, swing, bop, cool y third stream en una edad mediana, free, avant-garde y fusión en los tiempos modernos. Un cuadro de honor del jazz se ilustra con creadores universales, que son además los principales referentes de la historia: en la tradición están Jelly Roll Morton, Louis Armstrong y Duke Ellington y en la modernidad Charlie Parker, Miles Davis y John Coltrane.

Pianista, tecladista y organista, Raúl Morales ha tenido participación en importantes proyectos de los '90, sobre todo con su presencia en el sonido vintage que el Ángel Parra Trío recogió a partir de 1998, después de su trilogía de discos estrictamente focalizada en el jazz straight ahead. Morales, también conocido como Súper Raúl, debido a la contundencia en el sonido Hammond, realizó grabaciones con Los Tres y con Santos Dumont en ese mismo período. En paralelo, mientras permanecía como miembro del trío de Ángel Parra, Roberto Lindl y Moncho Pérez, colideró con estos dos últimos otro conjunto de jazz que se presentó con el nombre de Súper Titae Moncho, y que recogió repertorio de swing, bop y soul. En sus múltiples intervenciones, Morales ha sido sidemen de músicos como Parquímetro Briceño y Cristián Cuturrufo, ha liderado sus propios tríos de jazz, e incluso ha dado conciertos de piano clásico en temporadas de música de cámara.

Se cuenta que Aránguiz adoptó el pseudónimo de Huaso porque vivió gran parte de su niñez en un burdel dirigido por una dama a la que se conocía por Huasa. Aránguiz se hizo a punta de días solitarios y noches ruidosas. Se inició en la trompeta en 1938, escuchando, como todos los músicos de la época, los solos de Armstrong a través de los viejos discos que lograba conseguir. Fue hombre de la orquesta de Lorenzo Da Acosta, pero tras renunciar a ella se volcó directamente hacia la improvisación jazzística caliente, el “hot jazz”. En 1941 puso en el escenario del salón Olimpia a uno de los más significativos conjuntos del hot jazz: Los Ases del Ritmo, en cuyas líneas estaban los mejores hombres de la época: Mario Escobar (saxo tenor), Woody Wolf (clarinete), Hernán Prado (piano), Raúl Salinas (guitarra), Iván Cazabón (contrabajo), Víctor Tuco Tapia (batería). En 1944 y 1945 fue músico de Los Ases Chilenos del Jazz y fue y volvió de múltiples agrupaciones hot hasta fichar en 1973 en los Santiago Stompers. Tocó con esta banda hasta 1978.

Marcelo Maldonado es el primero de la tríada de trombonistas formados en la Conchalí Big Band. Junto a Jorge Prieto y Alfredo Tauber completa este frente de solistas, que se han multiplicado en orquestas de swing y secciones de bronces de diversos conjuntos de música popular —reggae, cumbia o ska—, además de dirigir sus propios ensambles. Marcelo Maldonado debutó como líder y compositor con el disco Buscavidas (2017), que grabó con un dinámico quinteto de jazz moderno, poniendo al trombón en relieve.

Saxofonista y flautista iniciada en el jazz en '80 en la escuela de Roberto Lecaros, Amelia Wenborne fue una pionera entre las mujeres instrumentistas dentro del jazz, más allá de la tradicional participación de género en el canto. Pronto pasó a acomodarse en el lenguaje del swing orquestal y sobre todo en el latin jazz, integrando filas de cañas en agrupaciones como Los Andes Big Band (del trompetista Santiago Cerda) e Irazú (del saxofonista Raúl Gutiérrez). Ha tocado en los círculos del Club de Jazz desde los tiempos de la sede en calle California. También es profesora de saxofón en el Instituto Projazz.

Dinámico y profundo en su sonido y despliegue, el contrabajista de jazz Nahuel Blanco apareció en la escena durante la última parte de la década de 2010, integrando una comunidad de músicos creativos que cuenta con otros nombres entre sus precoces compositores en esos tiempos, como el trompetista Juan Pablo Salvo y el pianista Joaquín Fuentes. A los 21 años publicó su primer disco, Nahuel Blanco (2021).

Relativa y primeramente desconocido en los circuitos del jazz chileno Simón Willson hizo sus armas iniciales en Nueva York como contrabajista de jazz contemporáneo, parte de la armada de chilenos que ocuparon espacios en las escenas independientes allí, como los bateristas Rodrigo Recabarren y Vicente Atria. Pero Willson tuvo roce, incluso, con figuras de alto rango en la ciudad, como el guitarrista Bill Frisell, el tenorista George Garzone y el trompetista Dave Douglas, de quien llegó a integrar su sexteto. Y en una temprana y paralela práctica de liderazgo, ha coliderado agrupaciones jazzísticas de enfoque contemporáneo como Great On Paper, Family Plan y Earprint, con la que en 2016 obtuvo una distinción especial como debutante en los premios que otorga la National Public Radio Jazz Critics Poll.

De Perilla es un elenco de jazz manouche que desarrolla repertorios históricos de la escuela gitana de Django Reinhardt, además de composiciones propias. En la relación de las guitarras acústicas y las maderas solistas genera un entramado musical que desde el ángulo local también ha observado las contribuciones de Roberto Parra al jazz. Justamente su primer disco se titula Jazz huachaca (2017), un homenaje a la asimilación de la música de Reinhardt, que el cantor popular hizo desde Chile y que bautizó como "jazz huachaca". Generacionalmente, De Perilla se emparenta con conjuntos como Gypsy Trío, Los Temibles Sandovales y Panchito Hot Club, entre otros.

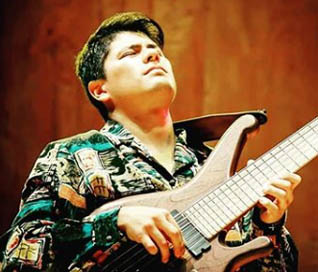

Stefano Rojas es un bajista cultor del jazz fusión que en Chile tuvo gran predominio durante las décadas de 1980 y 1990. Sobre sobre ha sido un exponente del chordmelody (acordes y melodías en simultáneo), técnica interpretativa expuesta en amplias dimensiones por el virtuoso Christian Gálvez. Por ello sus bajos activos consideran las seis cuerdas que le permiten expandir las posibilidades solísticas del instrumento.

La de Malú Gatica es una figura reconocida como actriz de los albores del cine chileno, el teatro y la televisión, pero la música apareció antes en su vida y a menudo fue su vocación paralela. Ya en 1939, cuando María Luz Enriqueta Gatica Boisier era una adolescente de dieciséis años y vivía desde los siete en Nueva York –donde su padre trabajaba para la cadena National Broadcasting–, se encontró con Los Cuatro Huasos, invitados a la Feria Mundial de Nueva York ese año. Malú Gatica conocía desde ya los negro spirituals que dieron origen al jazz, y en 1940, en Chile, se unió a la orquesta de Vicente Banchi y empezó a cantar en la radio Agricultura.

José Patricio Fuentes Sepúlveda es pianista, arreglador, compositor, director musical y profesor, un músico que ha observado el folclor, en especial la cueca, desde la perspectiva de lo que él denomina "posforma". Se trata de una propuesta personal de análisis, transformación, proyección —y también cierta "estilización"— de ese folclor, factible de expandir hacia a otros contextos musicales. Trabajos suyos a este respecto se pueden apreciar en el "Manual de Piano para la Interpretación de Cueca", que elaboró en su calidad de docente, y en discos propios como Revolución chilenera (2016) y La debacle (2019), que llegó a ser nominado al premio Pulsar.

Cantante de origen francés, llegó a Chile a los diez años de edad, donde realizó sus tempranos estudios de canto lírico y luego de canto popular en el Instituto Projazz. Allí se vinculó a una generación de músicos nuevos con los que ha desarrollado su oficio. Activa indistintamente en los territorios del jazz clásico, el jazz manouche y la canción francesa, en 2016 presentó en el GAM su primer disco solista, Blackout light in. Una de sus colaboraciones principales está en el disco Cicatriz (2016), de la Mapocho Orquesta.

En la figura de Juan Azúa se detecta uno de los puntos más representativos de la música popular de orquestas para espectáculos y televisión, en la línea de directores similares como Horacio Saavedra, Juan Salazar, Pancho Aranda y Rodrigo Miranda, entre otros. Desde los tiempos en que encabezó el montaje de El hombre de la Mancha en 1974, sus participaciones en sucesivas versiones de festivales OTI y de Viña del Mar, hasta el liderazgo conducción de la big band jazzística The Universal Orchestra, Azúa recorrió los tiempos como un espléndido conductor y arreglista orquestal.

Con historia pasada en bandas noventeras penquistas como Explanada y Matapasiones (ambas parte del histórico compilado Octopus!! Rock en Concepción, de 1994), Sebastián Larrea decidió volver a la música con un proyecto instrumental que atraviesa géneros y desafía convenciones. El power-trio a su cargo bautizó su estilo (y álbum debut) como «jazz satánico», de profusa muestra en vivo, primero en bares de Concepción y luego en otras ciudades.

El nombre del guitarrista Paulo Alexandre Paranhos de Almeida aparece en la escena de la música popular y de fusiones a partir de la década de 1990. Profesor, investigador, solista, sesionista, compositor y productor, contribuyó al conocimiento de diversos ritmos de su Brasil natal. Paranhos se mueve entre músicas muy amplias, el jazz, la samba, el choro, la MPB, la fusión, el pop y el rock.

Carlos Saunier es un guitarrista de jazz contemporáneo que tuvo su estreno en 2017 con el disco Inminente, un trabajo de depurado concepto en la composición y en el sonido. Con las influencias de músicos de jazz fusión como Christian Gálvez y sobre todo Jorge Díaz, se incorporó a esta línea estética liderando un cuarteto donde figura el tenorista Claudio Rubio y con el que su música se movió entre la fusión, la new age y el rock. También productor y con conocimiento en ingeniería de sonido, Saunier es parte de la generación de gutiarristas que debutaron en el disco a mediados de los años '10: Nicolás Reyes, Italo Aguilera, Tomás Gubbins y Cristóbal Piña, entre otros solistas.

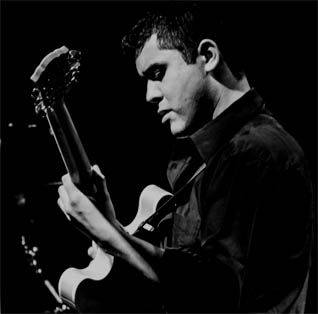

Matías González es un guitarrista de jazz que propone un prístino sonido en su música a la vez que un lenguaje de composición que equilibra la tradición de la guitarra jazzística y nuevos enfoques acorde a los tiempos y la expansión que ha experimentado el instrumento. Es, de hecho, parte de esa de músicos que promovieron el resurgimiento de la guitarra en el campo del jazz. En ese frente aparecen nombres desde Diego Riedemann, Daniel Miranda y Felipe Duhart, hasta Tomás Gubbins, Nicolás Reyes y Cristóbal Piña. Su primer álbum como líder y compositor es Odisea (2020).

Fabiola Moroni ha sido una intérprete de diversos repertorios melódicos de carácter latinoamericanos que incluyen bolero, vals, bossa, tango y canciones chilenas de raíz, pero fue durante su estada de diez años en Europa que ese espectro de estilos se amplió mayormente hacia un lado pop y jazzístico en su propuesta. Se consolidó de esa manera desde los años 2000 cuando inició su camino solista. Moroni es parte de un grupo variado de cantantes chilenas que han tenido experiencia en Alemania: Cristina Gálvez (fusión latinoamericana), Verónica González (world music), Claudia Maluenda (cabaret) y tiempo después Esperanza Restucci (canto lírico).

Diestra cantante y pianista, compositora, autora de canciones, maestra de canto, académica universitaria, fonoaudióloga, solista y acompañante, la vida musical de Francisca Paquita Rivera ha transcurrido en diversos frentes del oficio. Desde inicios de los '90, marca presencias y participaciones en los campos de la bossa nova, el tango, el bolero, la canción romántica y folclórica, el pop y el jazz. Pero esa posición aparentemente secundaria quedó desplazada cuando en 2013 llegó a Fulano, tras la salida de Arlette Jequier.

Existen opiniones que consideran a Waldo Cáceres como el baterista definitivo del histórico Nahuel Jazz Quartet, conjunto que marcó la primera modernidad del jazz chileno. Y no se refieren a que Cáceres era el músico estable cuando el pianista Omar Nahuel falleció en 1969 y el grupo se disolvió, sino al sonido que impuso una vez que Orlando Avendaño, su baterista original y quien tenía mayor popularidad, se mudó a Estados Unidos. Ahí donde Avendaño elaboró un beat poderoso, Cáceres lo sustituyó por un elegante toque, rasgo que distinguió a este exponente de la batería swing, bop y estilo west coast por más de 50 años.

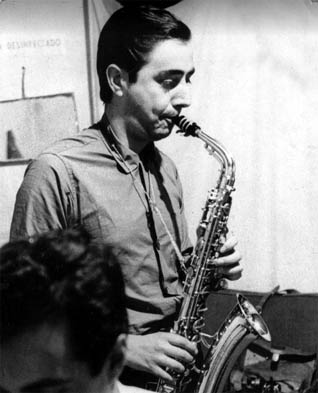

Dos décadas a la cabeza del grupo Nexus teóricamente hablan de una bitácora sin contratiempos en el viaje del saxofonista alto Patricio Ramírez. Pero eso es sólo la parte final de una historia de múltiple militancia, idas y venidas y permanentes altibajos de quien ha sido considerado uno de los primeros jazzistas no tradicionales de nuestra historia, el más respetado y vigente de su generación desde que apareciera en 1955 por el Club de Jazz y estallara como el gran referente del saxofón moderno en un paso transversal por las décadas.