Jazz

Aunque nacido en Estados Unidos en el profundo albor del siglo XX, el jazz se ha convertido en una de las músicas más universales de los tiempos modernos y su lenguaje rítmico y libertad expresiva ha sido asimilada por músicos de todas las latitudes y todas las épocas. Su categoría mestiza confronta la instrumentación, la melodía y la armonía de la música europea con el ritmo, el fraseo y el alma del blues, que a su vez proviene de la música africana. Conducido por un elemento intangible llamado “swing” y reinventado en cada interpretación por su carácter improvisacional, el jazz tomó el control de la música en Nueva Orleans, la cuna del jazz, y luego en Chicago, Kansas City y Nueva York, la capital del jazz, atravesando las décadas con un sinnúmero de estilos subsidiarios que explican el nacimiento de escuelas y estéticas: ragtime, stride o hot jazz en los primeros años, swing, bop, cool y third stream en una edad mediana, free, avant-garde y fusión en los tiempos modernos. Un cuadro de honor del jazz se ilustra con creadores universales, que son además los principales referentes de la historia: en la tradición están Jelly Roll Morton, Louis Armstrong y Duke Ellington y en la modernidad Charlie Parker, Miles Davis y John Coltrane.

Luego de la irrupción de modernos guitarristas como Ángel Parra y Pedro Rodríguez, el jazz chileno de la década de los '90 vería la aparición de una nueva oleada de estos solistas. Entre ellos destaca la tríada de guitarristas nacidos en 1974: Mauricio Rodríguez, Jorge Díaz y Roberto Dañobeitía. Este último se transformaría luego en uno de los más interesantes compositores de un nuevo y moderno repertorio jazzístico, modelado en un importante paso por Europa y consolidado en su trabajo para ensambles mayores, como Quintessence, o el noneto que más tarde reunió para dar sonido a su catálogo más avanzado de composiciones.

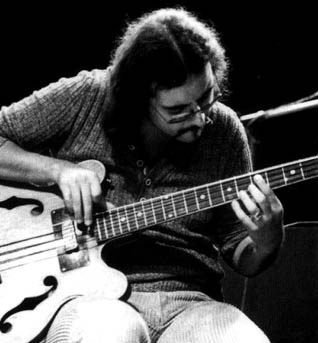

Bajista, guitarrista y compositor de una música que transita por distintos territorios en el lenguaje amplio de la fusión, Marcelo Gallardo ha sido un nombre de los circuitos musicales de Valdivia, su ciudad natal y el espacio donde ha desarrollado su creación. También es conocido en los circuitos sureños, con presentaciones en Puerto Varas, Puerto Montt y Chiloé. Iniciado en el grupo Tribu y más tarde con colaboraciones junto a la cantante brasileña Mariana Benjamin, cuenta con obras conceptuales propias que toman elementos de la música latinoamericana, la world music en su amplio sentido y el jazz fusión. Sus álbumes son Retrospectiva musical del sur del mundo 1950-2009 (2009) y Encuentros cósmicos (2020).

Solistas de las segunda y tercera generaciones de músicos que fueron formados inicialmente en la Conchalí Big Band integraron desde 2014 este proyecto orquestal comandado por el saxofonista tenor Andrés Pérez, que más adelante en la historia sería sustituido en la dirección por el tormbonista Alfredo Tauber. Conocido en sus primeros momentos como la "Conchalí histórica", la nueva big band tomó pronto el nombre de Mapocho Orquesta, inspirado en el barrio fronterizo del centro de Santiago donde instaló su cuartel general de ensayos. Pero de esa primera propuesta creativa, el conjunto dio un paso más allá al internarse en la música educacional, con la que generaron un proyecto social de impacto. Resultado de sus itinerancias, su relato y su propuesta de jazz para audiencias infantiles es el álbum El imaginario, ruidoso y resonante mundo de Fortunato y Mapocho Orquesta (2022).

Contrabajista egresado de la Conchalí Big Band, ha integrado agrupaciones jóvenes durante los últimos años 2000 como los quintetos post-bop y avant-garde de los saxofonistas Cristián Gallardo y Diego Manuschevich, el cuarteto del guitarrista Diego Farías, además de la formación de octeto de 2007 y 2008 de Los Ogros del Swing.

Desde que apareció por primera en un escenario en Chile —en el Teatro Italia, en 2002— Diego Manuschevich instaló una dinámica solística que sacudió a las audiencias y a los propios músicos de jazz, con un discurso, un lenguaje y una fortaleza que lo convirtió en uno de los improvisadores más poderosos que se hubieran visto entonces. Manuschevich es uno de los principales cultores del free jazz, el avant-garde y la improvisación libre, como intérprete de saxofones sopranino, alto y tenor, además de clarinete y clarón.

El de Valentino Baos es uno de los nombres que primera y mayor presencia tuvieron entre una oleada de músicos de jazz que sucedió a la "generación cero-cero", aunque él mismo comenzó a aparecer paulatinamente durante la década de los 2000, antes de cumplir los 20 años. Solista, compositor, líder y sideman, forma parte de ese frente de músicos que tiene a jazzistas de amplio alcance y diversidad como Sebastián Castro, Jorge Vera, Benjamín Furman, Alfredo Tauber, Juan Villarroel o Tomás Gubbins, entre otros.

Stefano Rojas es un bajista cultor del jazz fusión que en Chile tuvo gran predominio durante las décadas de 1980 y 1990. Sobre sobre ha sido un exponente del chordmelody (acordes y melodías en simultáneo), técnica interpretativa expuesta en amplias dimensiones por el virtuoso Christian Gálvez. Por ello sus bajos activos consideran las seis cuerdas que le permiten expandir las posibilidades solísticas del instrumento.

En estrictos términos generacionales, junto con el trombonista Alfredo Tauber y el pianista Joaquín Fuentes, el trompetista de Quilicura Juan Pablo Salvo es parte de aquella tríada de nombres en el jazz de la pospandemia que se iniciaron precozmente en la música, incluso antes de 2020, demostrando liderazgo de bandas, repertorio de composiciones propias y edición de discos solista. Salvo ha experimentado en distintos formatos, desde el trío con órgano hasta la orquesta de jazz, siempre considerando la propia escritura de música para todos sus proyectos. A los 21 años obtuvo un premio Pulsar por su álbum Chincol (2020).

De la mano del joven compositor y vibrafonista Guillermo Rifo, el grupo Aquila llegó a ser reconocido en la historia como el primer proyecto sustantivo en el encuentro del jazz con la música popular y la música docta. Como un legítimo e híbrido ensamble de cámara, Aquila encontró su protagonismo en una variante de estilo y punto de vista creativo que no sólo sobrevivió largamente en la música chilena sino que se convirtió en una de las ramas más fuertes desde los últimos 30 años: la fusión.

Nexus es el estandarte del modernismo jazzístico en Chile, desde mediados de los '80. El más longevo y, por cierto, único en su especie en un ecosistema donde prácticamente todas las agrupaciones que sobrevivieron a más de una década durante los difíciles años para la música chilena, estaban alineados en la tradición del jazz de Nueva Orleans, Chicago y París: La Retaguardia Jazz Band (1958), los Santiago Stompers (1965) y los Santiago Hot Club (1987). Los fundadores de Nexus, Patricio Ramírez (saxo alto) y Carlos Vera (vibráfono), observaban atentos las enseñanzas del jazz clásico que, por cierto, conocían bien, pero estaban inspirados por otras columnas musicales como el bop y el cool. Y así dirigieron sus acciones sobre la factoría de talentos llamada Nexus.

Por supuesto en un juego de palabras entre el jazz como lenguaje musical adoptado desde su propia realidad y la estación televisiva catarí Al Jazeera, el grupo talquino All Jazzera ha desarrollado una propuesta de fusión libre, mezclando en su música sonidos y elementos diversos que van desde el jazz y el funk hasta el rock y el rap e incluso elementos de la música mapuche.

Según apunta la historia de la música popular en Chile, el primer bajista eléctrico del jazz nacional fue este legendario músico peruano. Enrique Luna antes que Jorge Toscano Vidal, Ernesto Holman o Pablo Lecaros. Luna marcó la orientación con su particular operativa improvisacional sobre las cuatro cuerdas y, sobre todo, como pivote de un grupo de jazzistas modernos desde fines de los '60.

Orquesta de jazz formada inicialmente al alero de la Escuela Moderna de Música en 2011 por el vibrafonista Carlos Vera Pinto, académico que había fundado la Big Band UC en esa universidad en el año 2000 como una de las primeras agrupaciones universitarias. Tras su disolución en 2010, Vera se trasladó a la Escuela Moderna y retomó allí el proyecto, al que bautizó como Réko, palabra en mapudungún que significa "agua cristalina". Hacia 2013, la orquesta ya instalada en el mapa con músicos profesionales, regresó a la Universidad Católica.

Lo más cercano a la figura de la radiante lady crooner practicando swing en hoteles de lujo, en Chile tuvo nombre y apellido durante los 2000: Alexandra Inzunza. Una de las cantantes de jazz que nutrieron la escena con glamour, sentido de la puesta en escena, conocimiento acabado del repertorio clásico de los standards tradicionales del género y un manejo del inglés superior (dado por los primeros años junto a su familia en Sidney).

Sobre el soporte conceptual de lo que su creador, compositor y líder (el guitarrista Ramiro Molina) llamó "jazz abstracto", el tránsito del cuarteto Fedón marcó una propuesta sonora de vanguardia desde mediados de los '90 en una escena más bien escuálida con respecto a estas categorías musicales. Una mirada alternativa al jazz "straight ahead" que por entonces practicaban conjuntos como los de Angel Parra, Pancho Molina y Cristián Cuturrufo, y que por lo demás permaneció muy oculta, tal como suele suceder con la mayoría de los proyectos de música no convencional.

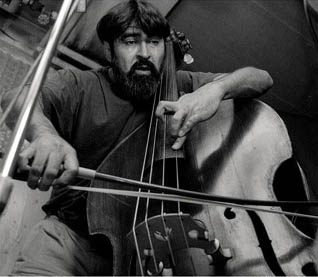

El norte profundo está presente en la música y la poética de Enrique Díaz, contrabajista, compositor, improvisador y experimentador cuya historia musical tuvo intensos capítulos en el Chile de la dictadura y en Alemania, país donde llegó para estudiar en 1987 y donde permaneció hasta 2006. Ese año regresó a su país para convertirse en académico de la Universidad de La Serena. Creativamente, Díaz ha realizado trabajos en frentes diversos, desde la música clásica y contemporánea hasta el jazz moderno, la fusión, la música étnica y la improvisación libre.

Pianista de jazz contemporáneo, Tomás Rivera tiene la particularidad de haberse iniciado tardíamente no solo en el jazz sino en el piano. Al cursar el cuarto año de su carrera de Derecho, decidió finalmente abandonar la idea para convertirse en músico. Pese a que tuvo contacto con músicos como Sebastián Castro y Claudio Rubio, nunca alcanzó a actuar formalmente en clubes locales de jazz y en 2015 se mudó a Lyon, Francia, para comenzar sus estudios en un conservatorio. En 2019 se trasladó a Bruselas, Bélgica, para continuar este adiestramiento. Esa experiencia desembocó primeramente en la grabación del álbum Ceguera colectiva (2021), a la cabeza de un piano trío con músicos de la escena belga. A Chile regresó para tocar un par de veces en Thelonious, utilizando como sidemen a los músicos del trío del pianista Joaquín Fuentes, y más adelante con su elenco de jazzistas franceses.

Acuarteto es el proyecto del saxofonista alto Felipe Carrasco (n. 1997), líder, compositor y solista que pertenece a la generación pospandémica en el jazz chileno. Carrasco eludió la nomenclatura tradicional del jazz de nominar el conjunto con su nombre propio. Basado también en la experiencia del grupo Contracuarteto, conceptualmente Acuarteto viene a significar "la antítesis de un cuarteto tradicional norteamericano", que incluye piano como instrumento armónico. En el caso del cuarteto en el jazz chileno, este se ha construido mayormente alrededor de la guitarra en sustitución del piano.

Los Ases Chilenos del Jazz fueron una selección de grandes músicos de hot jazz, la generación de exponentes que terminó por enterrar al jazz melódico y popular que había dominado la escena en los años '30. Su nombre es la versión chilena de lo que en Estados Unidos se denominó all stars, y fue una agrupación elegida por el público con los mejores exponentes de cada instrumento. La elección se llevó a cabo poco después de la fundación del Club de Jazz de Santiago en 1943, pero solo se realizó los años 1944 y 1945. Con todo, Los Ases Chilenos del Jazz se convirtieron en la primera experiencia del jazz llevado al disco.

Como una de las figuras que lideraron el jazz a partir de la década de 1990, el trompetista Cristián Cuturrufo puso su sello en la escena de esa época aplicando un muy sólido revisionismo de la música bebop con sus dotes de solista e improvisador. Cuturrufo asimiló este lenguaje venido desde Nueva York para imprimirle un carácter chilenísimo a su música, hecho que finalmente lo llevó a una categoría referencial y le dio gran popularidad. Con sus propuestas musicales, que van desde el jazz puro al latin jazz y desde el swing nacional al latin funk, además de su gestión en la puesta en marcha de festivales y clubes nocturnos de música, Cuturrufo fue un hito en la cronología del jazz chileno. Su muerte temprana en 2021, como resultado de la pandemia, ocasionó consternación en la comunidad musical.