1960

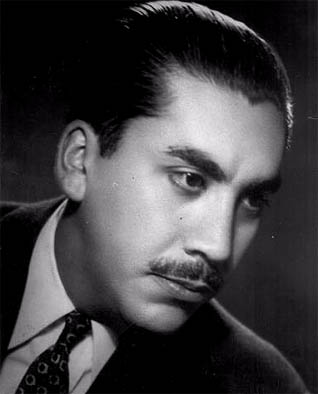

Suele recordarse a Humberto Lozán como la voz mayor de la Orquesta Huambaly, un crooner de encanto, calidez vocal y ductilidad como pocos en su tiempo, al frente de la mejor compañía imaginable para la interpretación de repertorio de baile en restaurantes y salones de hotel. Sin embargo, Lozán desarrolló también una trayectoria solista, con discos propios y recordados recitales. No ha sido frecuente en Chile el arquetipo de cantante de gran potencia ajustado a ritmos centroamericanos y afrocaribeños, y a la vez cómodo con las exigencias del swing junto a intérpretes de jazz. Lozán se eleva, en ese sentido, como una de las más notables excepciones. Se volvió habitual leer su nombre en prensa —no sólo chilena— junto al adjetivo 'deslumbrante'.

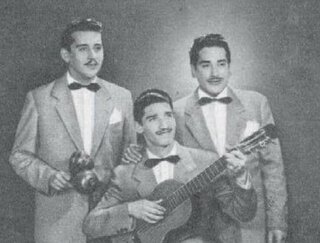

Los Cóndores son el segundo y último grupo de la cantante folclórica Silvia Infantas, y como tal tuvieron una doble herencia. Sucedieron a Silvia Infantas y los Baqueanos, quienes habían ganado la estatura de clásicos populares con la canción ‘‘Tonadas de Manuel Rodríguez’’ (1956). Y además mantuvieron activo durante los años 60 el legado tradicional de la música típica chilena, con nuevas versiones de ‘‘Si vas para Chile’’, ‘‘Mi banderita chilena’’, ‘‘La consentida’’ y otras tonadas y cuecas.

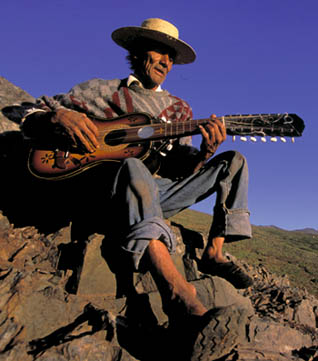

Honorio Quila es uno de los veteranos cultores del guitarrón y la poesía popular en Chile. Cantor a lo humano y lo divino, es un referente para cultores más jóvenes y se mantuvo activo hasta su muerte entrado el nuevo siglo entre las nuevas generaciones de cantores a lo poeta.

Bianchi fue el hombre que puso música a los versos en los que Neruda conjetura ‘‘Puede ser un obispo / puede y no puede / Puede ser sólo el viento / Sobre la nieve’’. Es ‘‘Tonadas de Manuel Rodríguez’’, su composición más escuchada. Y mostró de qué modo él llevó como nadie la música popular a otros campos: la poesía, el Conservatorio, la iglesia, el folclor y hasta el deporte están en sus obras completas. Después de 17 frustradas candidaturas, en 2016 obtuvo el Premio Nacionales de Artes Musicales, a sus 96 años. Así se convirtió en el primer compositor popular distinguido y en el segundo nombre de la música no docta en conseguirlo, tras la folclorista e investigadora Margot Loyola, que lo obtuvo en 1994.

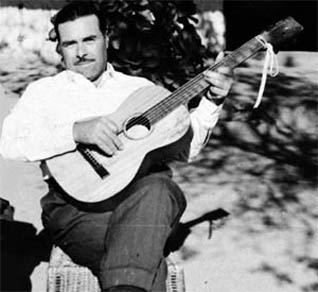

Conjunto melódico con grabaciones clásicas de boleros y valses peruanos en nuestro país, así como en el acompañamiento de importantes voces chilenas desde los años cincuenta y durante varias décadas. En sucesivas formaciones se anclaron temporalmente en Los Chamacos figuras del canto y la guitarra, tales como Juan Angelito Silva, Pepe Fuentes y Luis Alberto Martínez.

Hernán Gallardo Pavez fue uno de los compositores más relevantes del repertorio tropical y en particular cumbianchero chileno, por haber compuesto "Un año más", la canción que entre finales de los años '70 e inicios de los '80 se transformó en una suerte de segundo himno patrio. "Un año más" surgió en su primera versión como una balada triste y melancólica, y fue el mismo compositor el que la ofreció a agrupaciones locales de proyección nacional para que fuera versionada en el ritmo tropical que finalmente la catapultó al estatus popular que tiene hoy. No obstante, su obra es mucho más extensa.

Un canto político comprometido y de inconfundible raíz latinoamericana distinguió la música de Tiemponuevo, sobre todo durante su etapa más activa, en la segunda mitad de los años sesenta. Canciones como "Hemos dicho basta" y "No nos moverán" le dieron a la Nueva Canción Chilena un ritmo y fuerza propios, con mensajes asociables al proyecto de la UP, y opuestos al tono a veces solemne del grueso de intérpretes de la época. Tiemponuevo siempre se definió como un conjunto de vocación popular, y en su música apareció muchas veces lo más bailable de la raíz latinoamericana. En 2016, luego de cinco décadas de trabajo, el grupo anunció su final. Planeó para ello un regreso a Chile para dos conciertos de despedida.

Se llamaba Osvaldo del Tránsito Ulloa Lobos, pero quienes lo conocieron saben que su nombre más familiar era «Chosto», y que era una de las eminencias de la poesía popular en Chile. Nacido en el fundo El Principal de la ciudad de Pirque que siempre fue su hogar, Ulloa fue un devoto del canto a lo divino y un cultor natural del guitarrón chileno, herencias recibidas de su padre, Manuel Ulloa Cortés, también cantor a lo divino, que Chosto cultivó en encuentros de canto y guitarrón hasta su muerte, el 7 de octubre de 2010.

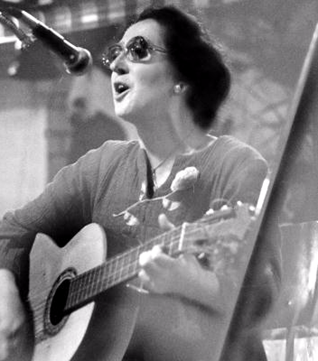

Gabriela Pizarro es una de las tres investigadoras esenciales del folclor chileno, junto a Violeta Parra y Margot Loyola. Como ellas, conjugó las principales disciplinas de ese quehacer, entre la investigación, la creación, la difusión y la enseñanza. Sus huellas quedan en la trayectoria del conjunto Millaray, que ella fundó en 1958, en la exploración sin precedentes que emprendió por la música de Chiloé, en los discos que grabó con el grupo o como solista y en su vocación por la docencia, como profesora y directora de conjuntos. Durante el esplendor de la proyección folclórica de los '50 y '60, pero también bajo la más dura resistencia a la dictadura, Gabriela Pizarro se dedicó con el mismo carácter al arte popular que contribuyó a descubrir y a enseñar. Desde 2024, el gran auditorio del Chimkowe de Peñalolén, donde ella habitó largamente, lleva su nombre.

Hay dos testigos clave en la historia de la cueca chilena, desde que nace en el campo profundo con letras y melodías de autor anónimo, hasta que se instala en la gran ciudad, inspira a nuevos creadores con nombre y apellido y luego llega al disco. Provienen, de hecho, desde el interior campestre de la séptima región y además se apellidan Campos: Eleodoro y Marcial, Los Hermanos Campos, emblemas de la cueca a secas. "Sin apellido", como ellos mismos creyeron que era esta canción patrimonial y de cuya manera también defendieron en sus más de setenta años de actividad.

Heredera de una tradición musical y familiar a la vez, María Esther Zamora es una de las hijas del folclorista Segundo Zamora, autor de las cuecas "Adiós Santiago querido" (1942), "Mándame a quitar la vida" (1948) y "El marinero" (1950), entre muchas otras, y como cantante popular y folclórica ha sido constante animadora de escenarios chilenos ligados al folclor. Intérprete de cuecas, tonadas, tangos, boleros, chachachás, valses y otros ritmos populares, es en dupla con el músico y cantor Pepe Fuentes que protagonizó por décadas una de las parejas más activas de la escena y alcanzó gran impacto en el medio con la Casa de la Cueca, espacio que ellos habitaron como residencia en avenida Matta y que ha sido centro de divulgación de folclor. Desde 1996 ambos acompañron además a Álvaro Henríquez, en instancias como el festival sambernardino "Abril, cuecas mil" y las anuales versiones de La Yein Fonda, y figuran de hecho en los discos La Yein Fonda (1996) y La Yein Fonda II (2001), grabados en vivo en esas fiestas dieciocheras.

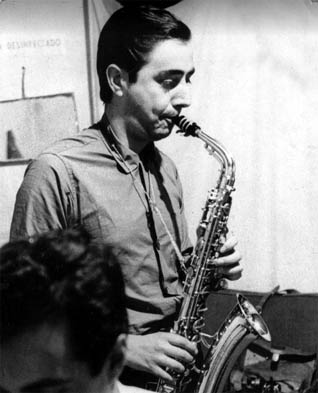

Dos décadas a la cabeza del grupo Nexus teóricamente hablan de una bitácora sin contratiempos en el viaje del saxofonista alto Patricio Ramírez. Pero eso es sólo la parte final de una historia de múltiple militancia, idas y venidas y permanentes altibajos de quien ha sido considerado uno de los primeros jazzistas no tradicionales de nuestra historia, el más respetado y vigente de su generación desde que apareciera en 1955 por el Club de Jazz y estallara como el gran referente del saxofón moderno en un paso transversal por las décadas.

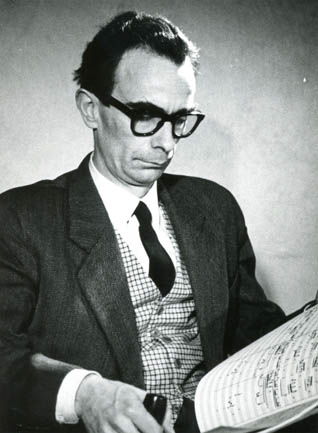

Juan Orrego Salas es una de las figuras clave de la música docta chilena en el tránsito que la composición vivió desde la tradición hacia la era de las primeras vanguardias académicas. Premio Nacional de Música en 1992, el también musicólogo fundó y dirigió importantes instituciones y educó a compositores en Chile y Estados Unidos hasta la década de 1990. Pero también ha sido uno de los compositores chilenos más interpretados y grabados en el extranjero, con un catálogo que incluye más de 120 obras en todos los ámbitos y un estilo que ha influido en autores latinoamericanos. Juan Orrego Salas murió en 2019, en Estados Unidos, a la edad de 100 años.

Formados como una banda instrumental en 1961, Los Rockets se consolidaron como conjunto en 1964 cuando asumió su dirección el cantante y productor Carlos González y grabó con ellos su primer single, “Aún te quiero”. Formados por músicos seleccionados de auditorios radiales, entre ellos Horacio Saavedra que actuaba como bajista, el conjunto se hizo habitual banda de soporte de una buena parte de los músicos de la Nueva Ola. En 1965 grabaron su primer LP instrumental, Surf shake, donde mezclaron melodías del jazz con temas de origen pop, en una fórmula que luego reprodujeron en tres otros LPs, y que en 1970 sumó “Playa solitaria”, del grupo The Shadows, que llegó a las radios y se convirtió en su melodía más distintiva. Al poco tiempo, cuando ya estaba dirigidos por Horacio Saavedra ante la salida de Carlos González, la banda cesó su actividad, en un cierre determinado, en esencia, por las otras actividades de sus músicos.

El conocimiento y la difusión del folclor chilote en Chile tiene como nombre mayor el de Millaray, el grupo fundado en 1958 por la investigadora y folclorista Gabriela Pizarro que, junto a Cuncumén, fue uno de los más influyentes conjuntos de proyección folclórica iniciados al alero de Margot Loyola y Violeta Parra en los años ‘50. De esas dos maestras Millaray aprendió y puso el práctica el método de la recopilación en los campos, aplicado al folclor de las zonas central y nortina y con especial dedicación a Chiloé. En la isla encontraron el rin, la nave, la sirilla, la pericona, la trastrasera, el pavo, el cielito, la cueca chilota, la sajuriana y otros cantos y danzas. Esos mismos hallazgos fueron luego popularizados con estribillos como "Mariquita, dame un beso", "El rabel para ser fino", "Corre la nave, corre la vida", "Los patos en la laguna" y en cuecas como "La huillincana", de Liborio Bórquez, y dejaron un legado esencial para la genealogía del ballet folclórico en Chile y para futuros grupos de raíz chilota como Chamal, Bordemar o Chilhué.

Banda pionera en el levantamiento del primer sonido rocanrolero y go-go chileno, Alan y sus Bates legó varias canciones al acopio popular de los años sesenta en Chile, incluyendo entre ellos "Difícil", "No tengo dinero" y "Recuerdos de verano". El grupo destacó en vivo por el carisma de su cantante, Julio Escobar (nunca hubo un «Alan» en su formación), quien se impuso en el entonces popular formato del canto actuado, a la manera de un showman. Sus continuos cambios de integrantes convirtieron al grupo en una suerte de semillero de talentos, pues sus ex miembros formaron posteriormente bandas como Los Primos, Los Ecos y Beat Combo.

Autora de los populares versos ‘‘Ayúdeme usted, compadre / pa’ gritar un viva Chile’’, Clara Solovera es una de las principales creadoras de la música típica chilena. Suya es esta clásica ‘‘Chile lindo’’ (1948), canción que encabeza la lista de himnos costumbrista de las tonadas chilenas, además de ‘‘Mata de arrayán florido’’ (1948), ‘‘Manta de tres colores’’ (1956), ‘‘Álamo huacho’’ (1963), ‘‘Te juiste pa’ ronde’’, o ‘‘Huaso por donde me miren’’, parte del repertorio que hace de ella una de las más prolíficas fuentes para la tonada.

Los Centrinos pertenecen a la primera generación de músicos de cueca brava que grabaron discos en Chile. Por cercanía y doble militancia de sus integrantes están emparentados con conjuntos clásicos, como Los Chinganeros y Los Chileneros. Legaron un único LP —Buenas cuecas centrinas (1971)— pero se presentaron hasta 1974 en distintos lugares de Santiago. Su legado es referencia para conocer una interpretación fiel a los orígenes históricos del género.

Los Ángeles Negros fueron los creadores de uno de los pocos sonidos auténticamente originales que han surgido en Chile. La fórmula de la música romántica con instrumentos de rock constituye hoy día una ecuación universal del género, pero hasta 1968, cuando este grupo nació en un pueblo al sur del país, el formato existía muy excepcionalmente. Los cantantes románticos, por lo general, tocaban acompañados de guitarras acústicas –al estilo de Los Panchos– o con orquestas –en la tradición popularizada por Agustín Lara y otros grandes nombres. Germaín de la Fuente y su conjunto –con alineación de guitarra, bajo, batería y teclado- consolidaron y masificaron esa nueva fusión, que hasta hoy es el soporte más común de la música romántica de todo el continente.