1960

El pianista y líder Omar Nahuel no sólo representa la piedra fundacional de la generación modernista en el jazz chileno: también es una leyenda oculta de la música nacional. En el lapso de diez años dejó instaladas las bases para la propagación del jazz contemporáneo en sus más diversas formas, a través del Nahuel Jazz Quartet. el primer conjunto estable del jazz chileno que ingresó al estudio para registrar un LP iniciático. Su muerte a los 33 años, en un accidente automovilístico, terminó por convertirlo en la gran leyenda. Como apunta el musicólogo Álvaro Menanteau en su libro La historia del jazz en Chile, los años '60 nacen y mueren con Omar Nahuel.

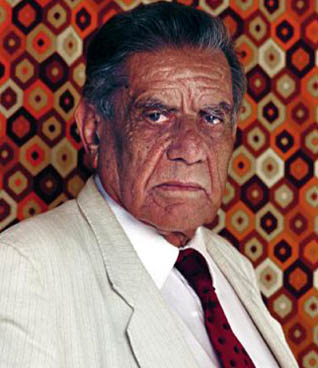

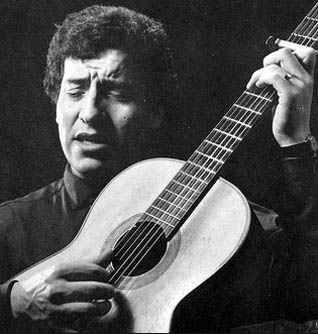

Tío Lalo para los sobrinos y cercanos, Eduardo Emeterio Parra Sandoval de nacimiento, Lalo Parra es parte de la primera y famosa generación de la familia Parra, cuarto hermano de la casa luego de Nicanor, Violeta e Hilda, y mayor que Roberto, Lautaro, Elba y Óscar Parra. Cantor, guitarrista, autor y compositor, durante su vida difundió un repertorio de cuecas choras, jazz guachaca y valses tradicionales acunado en la familia y aprendido en más de ocho décadas de historia. Entre todos sus hermanos fue quien más mereció el nombre familiar de tío, ya no sólo de parte de sus sobrinos originales, sino de todo el público que encontró en él un símbolo de experiencia popular chilena.

Cuando en un entorno no del todo preparado como el chileno, en 1969 los pianistas Manuel Villarroel y Matías Pizarro orientaban sus sensibilidades hacia el aparentemente hostil free jazz, en la ciudad de Londres otro pianista se abría paso en los mismos ámbitos. Martin Joseph tiene nombre y pasaporte británico, pero su irrupción en la música chilena fue de un impacto tal que ya ha sido incorporado a la cronología de nuestra música contemporánea.

Hay dos testigos clave en la historia de la cueca chilena, desde que nace en el campo profundo con letras y melodías de autor anónimo, hasta que se instala en la gran ciudad, inspira a nuevos creadores con nombre y apellido y luego llega al disco. Provienen, de hecho, desde el interior campestre de la séptima región y además se apellidan Campos: Eleodoro y Marcial, Los Hermanos Campos, emblemas de la cueca a secas. "Sin apellido", como ellos mismos creyeron que era esta canción patrimonial y de cuya manera también defendieron en sus más de setenta años de actividad.

Los Ángeles Negros fueron los creadores de uno de los pocos sonidos auténticamente originales que han surgido en Chile. La fórmula de la música romántica con instrumentos de rock constituye hoy día una ecuación universal del género, pero hasta 1968, cuando este grupo nació en un pueblo al sur del país, el formato existía muy excepcionalmente. Los cantantes románticos, por lo general, tocaban acompañados de guitarras acústicas –al estilo de Los Panchos– o con orquestas –en la tradición popularizada por Agustín Lara y otros grandes nombres. Germaín de la Fuente y su conjunto –con alineación de guitarra, bajo, batería y teclado- consolidaron y masificaron esa nueva fusión, que hasta hoy es el soporte más común de la música romántica de todo el continente.

Con picardía y femeneidad interpretativa en su canto, baile y despliegue escénico, Mirtha Carrasco es unas estrellas de la tonada y la canción popular en los años '50 y '60, perteneciente a ese frente de voces centrales en la industria que proyectó el folclor en los escenarios urbanos, en radios y en el disco, junto con Ester Soré, Carmen Ruiz, Silvia Infantas o Margarita Alarcón. Tuvo su despegue musical en Rancagua y cuando se trasladó a Santiago para actuar en auditorios radiales se hizo conocida inicialmente cantando boleros, tangos y valses, tres pilares de la música popular de época. Fue lady crooner en la orquesta de Don Roy, según puntualiza la base de datos de Documentos y Joyas del Folclore Chileno. Su paso al folclor, sin embargo, la convertiría definitivamente en estrella, con giras internacionales a Argentina, Perú, Uruguay e incluso Australia. Mirtha Carrasco se rodeó de distintos elencos y figuras de ese folclor de masas, grabando discos con Cantares de Chile y Lo Granjeros, además de actuar con el Trío Añoranzas, Los Hermanos Lagos, Los Puentealtinos, el Conjunto Huincahonal y Los Puntillanos, entre otros. Como nota de color en su historia, Carrasco está en el recuerdo de los tiempos con su cueca bailada junto a Chilote Campos para un spot de Cafiaspirina de Bayer, emitido en salas de cine.

Aunque por años una elenco de cantoras de rodeo, Las Morenitas lograron presencia y fama como uno de los conjuntos más tradicionales alrededor de la música típica chilena. En su historia alternaron presentaciones en locales nocturnos y auditorios radiales pero también fiestas costumbristas y celebraciones campesinas. Nacidas en Ñuñoa, Isabel Chabelita Fuentes se unió a su vecina Laura Yentzen, y poco después a Petty Salinas para formar el primer trío de Las Morenitas. Sobrepasando las seis décadas de vida musical en 2014, el conjunto femenino fue el más longevo en la era del llamado folclor de masas, con un trabajo regular en escenarios y grabación de discos.

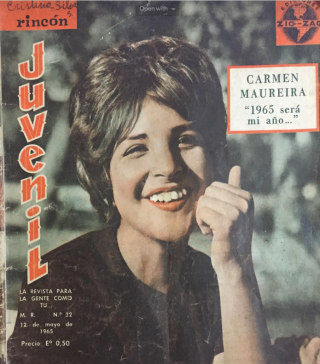

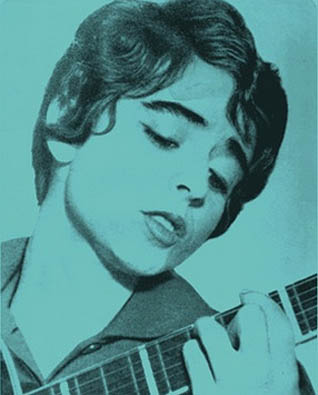

Nombre relevante entre los intérpretes de la Nueva Ola, Carmen Maureira se inició a temprana edad como cantante romántica. Para 1964 era una adolescente aficionada a la música, pero una audición en Radio Balmaceda (sólo ella y un piano) dejó en evidencia su potencial profesional. Consiguió así un contrato con el sello Caracol, y un primer single: "Sin retorno / Una noche más" (1965), con un lado A compuesto por Luis Bahamonde, y éxito en radios de Chile y Venezuela. Nuevos singles y LP consolidaron su carrera durante esa década, difundiendo también su voz en canciones como “La leyenda del beso”, “Prohibido" y "Quiéreme”; y afirmada en vivo con su participación en la popular gira nacional “Los cinco grandes del disco”, organizada por Óscar Arriagada. Mantuvo publicaciones en los años setenta, y numerosas apariciones televisivas en los ochenta, con presentaciones esporádicas en vivo que nunca ha abandonado por completo.

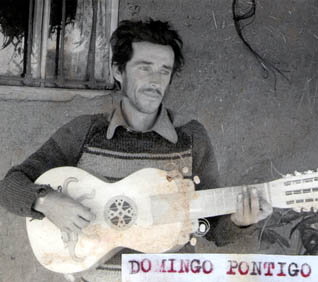

Uno de los más importantes y prolíficos poetas del canto a lo divino es Domingo Pontigo Meléndez. Hijo de San Pedro de Melipilla, tierra que ha sido la cuna de cantores insignes como Atalicio Aguilar y Adiel Fuenzalida, Domingo Pontigo es agricultor, poeta popular y cantor a lo humano y lo divino desde 1947, y es reconocido como el poeta popular de mayor producción escrita en Chile.

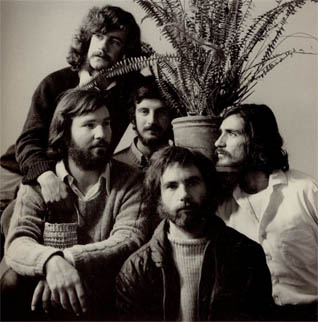

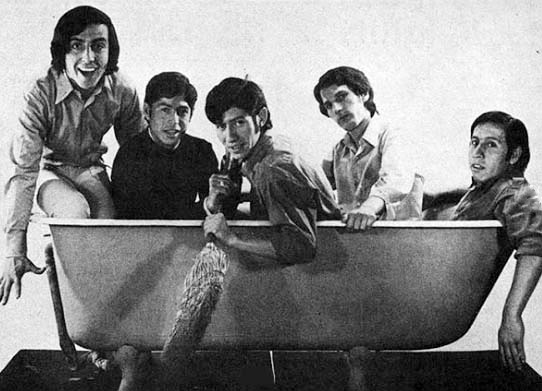

Surgida con los años '60, Blops fue una de las pocas bandas de la época que pudo trascender su inspiración anglosajona para dar paso a creaciones originales y de poderosa identidad propia. El resultado fue un rock inteligente, con una poesía y un suave sonido que se mantienen frescos hasta hoy. Tras su disolución, en 1973 , sus tres discos constituyeron un patrimonio perdido hasta que el esfuerzo personal de sus integrantes permitió su reedición, en el año 2001. Fue ése un acto de justicia con un nombre fundamental del rock chileno. Su historia incluye dos fugaces intentos de reagrupamiento, un clásico de la envergadura de "Los momentos" y un impacto que, si bien nunca fue masivo, caló hondo en un sector del público y en la comunidad musical chilena.

Delineado desde los años de esplendor de la radio, la orquesta, la boite y la industria discográfica propias del siglo veinte, la figura del músico de oficio capaz de valerse en los diversos géneros populares de la época en Chile tiene una expresión exacta en Rafael Traslaviña. Con más de seis décadas dedicadas a la música, este pianista tocó y grabó en discos de jazz, cueca, tango y otros ritmos bailables, y a su muerte ocurrida en 2011 dejó como herencia una estatura bien ganada entre los principales instrumentistas de esa era en la música popular.

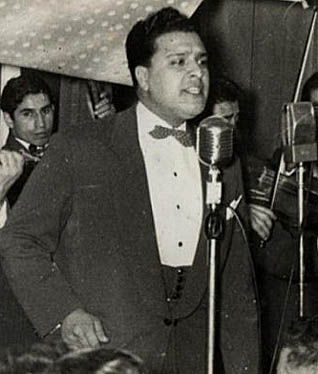

Manuel Fuentealba es parte de la generación de tangueros de los años '40, '50 y '60 en Valparaíso, y que algunos recuerdan como la generación de oro, cuando en decenas de locales del puerto existían grupos de tango. Actuó en hoteles, en ceremonias oficiales y en innumerables locales. Desde los años '80 fue el cantante de tangos del bar Cinzano de Valparaíso, adonde se mantuvo activo hasta su muerte, en octubre de 2016.

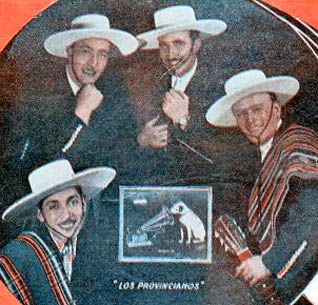

Los Provincianos fueron uno de los grupos urbanos herederos de la tradición iniciada por Los Cuatro Huasos en 1927. Con un origen universitario, se conformaron oficialmente en 1938 en los estudios de Radio Cooperativa. y grabaron decenas de discos en el formato de 78 RPM, y en los años 60 -con algunos cambios en su formación- editaron dos discos larga duración, todos con el sello RCA Victor. Además de temas clásicos de la llamada música típica, como "Oro purito" o "Amarga ausencia", el conjunto desarrolló un repertorio propio, lo que es un sello distintivo en su género musical, y que dejó éxitos como "Mi casa de campo" o "Tu beso". Se disolvieron en 1966, pero hasta hoy son un punto referencia en la interpretación de repertorio tradicional, y el período musical que la academia ha llamado "música típica".

Una fugaz vida musical tuvo la cantante viñamarina Cecilia Ossa. Comenzó su carrera en la primera mitad de los años 60 cuando fundó, junto a dos amigas quinceañeras, el trío Cesoleay, con el que participó en las primeras versiones del Festival del Cantar Juvenil, realizados en 1964 y 1965 en el Colegio Sagrados Corazones Padres Franceses de Viña del Mar. Si bien en ambos certámenes Cesoleay obtuvo el segundo puesto en la categoría internacional, Cecilia Ossa logró adjudicarse en paralelo el primer y segundo lugar en el apartado de composición original, con sus temas “¡Qué porfiado!“ y “Glu-Glu”, en ambas versiones.

Carmelo Bustos fue uno de los más legendarios y longevos músicos en la era de la radio y la boite, integrante de prestigiosas orquestas de música popular como primer saxofonista alto que animaron la bohemia capitalina, en especial con el protagonismo que tuvo como director musical de la afrocubanísima Orquesta Huambaly entre 1954 y 1962. Clarinetista y saxofonista, su swing natural inundó no solo su época de juventud y adultez, sino que se traspasó a generaciones de saxofonistas de los años '90, '00 y '10, a las que formó como profesor, depositando ese swing como una herencia personal. Murió a los 96 años como el último dinosaurio de la vieja guardia de la música popular.

Es uno de los nombres femeninos importantes de la Nueva Ola, y canciones suyas como "Sin tu amor", "Quién es aquel", "Perfume de hierbas" y "Por qué te quiero tanto" fueron grandes éxitos radiales en los años sesenta en Chile. Su nombre completo es Myriam Luz González, nacida en Viña del Mar, criada entre Villa Alemana y Santiago, y lanzada tempranamente al canto en programas infantiles de radio como "El club del tío Alejandro", de Minería, y "El abuelito Carlos", en Radio Corporación. Sus primeras grabaciones las realizó junto a la orquesta típica del argentino Carlos Arci. Grabó para los sellos RCA-Victor, Phillips y Demon; y protagonizó varias ediciones de la entonces popular fotonovela Cine-Amor, en una dinámica de ascenso como figura juvenil interrumpida en 1968 por decisión propia luego de su matrimonio con otro músico destacado entonces en el país, el bajista del grupo Los Rockets (y futuro director de orquesta en televisión), Horacio Saavedra.

Agrupación de música tropical de Coquimbo, formada a fines de los años '60 por Luis Tirado Picarte, pianista y derector musical del elenco. Se iniciaron como cuarteto con Héctor Tito Rojas (voz y tumbadora), Eduardo Mico Poblete (bajo eléctrico) y Ricardo Íter (timbaletas), junto a Tirado. Los Cumaná son parte de la oleada de conjuntos de cumbia del Norte Chico que utilizaron la guitarra eléctrica como sonido identitario, como efecto del rock and roll de la época, y que tiene a su mayor exponente a Los Viking's 5.

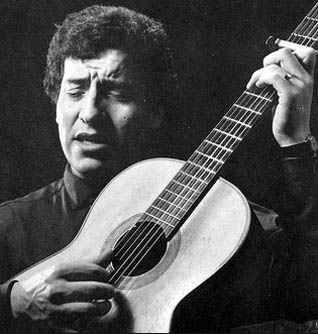

No sólo su asesinato, en septiembre de 1973, han hecho de Víctor Jara uno de los artistas más trascendentes de la música de nuestro país, sino que es su trabajo y su obra lo que definitivamente lo consagró como una de las más grandes figuras de la cultura chilena. Fue folclorista, director de teatro durante una década en la Universidad de Chile, parte del elenco de la Peña de los Parra entre 1966 y 1973, trabajó con los grupos Cuncumén, Quilapayún, Inti-Illimani, Los Cuaracas, Huamari y Cantamaranto, y compuso y cantó más de 150 canciones, varios clásicos de la canción universal, como "Te recuerdo Amanda", "El derecho de vivir en paz" o "Plegaria a un labrador". Conmovido por una época en la que despuntó una enorme efervescencia social, el cantor representó el sentimiento de búsqueda de dignidad para las clases sociales populares, como militante del Partido Comunista, y fue un entusiasta partidario del gobierno socialista de Salvador Allende. Su arte y sus aspiraciones fueron coherentes con su historia; la de un hijo de campesinos que llegó a avecindarse a un sector marginal de Santiago. Su nombre es hoy el de un artista universal.

Cecilia Pantoja Levi representó uno de los fenómenos más atípicos y sorprendentes de la música popular chilena. Aunque irrumpó como solista en pleno fulgor de la Nueva Ola, como la mayor estrella juvenil de la época, su estilo y repertorio no respondieron a cabalidad al molde del movimiento. Mientras los pares de su generación se limitaban a doblar las canciones de éxito en Estados Unidos o, cuanto más, a proponer un pop ligero y elemental, Cecilia adquirió personalidad propia con un catálogo diverso de canciones que en gran parte bebían de la tradición musical latina y europea. Tras períodos oscuros y complejos, en la década de 1980 se alzó como un símbolo de la cultura subterránea, y sus canciones recuperaron ese impacto masivo original. Ya en el siglo XXI, Cecilia acuñó su nombre como figura femenina central de la historia musical chilena, y un referente ineludible para las nuevas generaciones de músicas y músicos. Murió en el invierno de 2023, poco antes de cumplir 80 años.

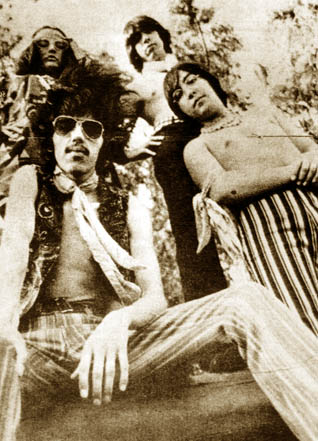

Aguaturbia fue una experiencia única e irrepetible en la historia del rock nacional, y hasta hoy su nombre se asocia a las raíces del movimiento en Chile. Inspiración hippie, un carácter auténticamente psicodélico y la reconocida imitación en estilo y aspecto de músicos como Jimi Hendrix y Janis Joplin fueron los ingredientes que dieron vida a este cuarteto, tal vez la primera banda local "de culto". Su existencia no sobrepasó los cinco años y nunca alcanzó ribetes masivos; sin embargo, tanto su calidad musical como la irreverencia de su discurso estético son reconocidos hoy como fuerzas originales que lograron remecer a la sociedad chilena de los años '60.