1960

La soprano María Georgina Quitral Espinoza quiso darse a conocer en su faceta musical con el seudónimo de Rayén, como una forma de rendirle tributo a la cultura mapuche ('rayén' es 'flor' en mapudungun), a la cual también honró a través de su vestimenta escénica y trozos de su repertorio, compuesto principalmente por arias de ópera italiana y canciones de compositores chilenos (como “El copihue rojo” y “Ay, ay, ay”). Aunque era hija de campesinos del Valle Central, la nativa de Iloca fue promocionada en Santiago y ciudades del extranjero como una cantante «india» o «araucana», destacando como la primera figura de asociaciones mapuche en conseguir proyección continental.

En el Valparaíso de fines de los años '40, una talentosa niña con cualidades vocales innatas integraba un trío bautizado como Las Trigueñitas. Venía cantando en público en teatros y auditorios radiales del puerto desde los cinco años, y aunque no tuvo la repercusión medial de otras cantantes porteñas como Carmencita Ruiz o Margarita Torres, su voz y el garbo de su interpretación estuvieron muy presentes en la antigua bohemia de Valparaíso. Es Silvia Pizarro, más conocida como Silvia La Trigueña, una de las voces femeninas importantes de la música popular y de raíz folclórica de la segunda mitad del siglo veinte.

Pat Henry fue parte esencial de la Nueva Ola. Cantó en inglés el inocente rock de esos años, emulando explícitamente el sonido de Bill Haley y The Shadows, para terminar convertido en ídolo juvenil. Su propuesta estuvo lejos de ser novedosa, pero con ritmos pegajosos y buena imagen logró generar histeria y llenar teatros en el marco del pop liviano de la Nueva Ola que sacudió el país durante los años '60.

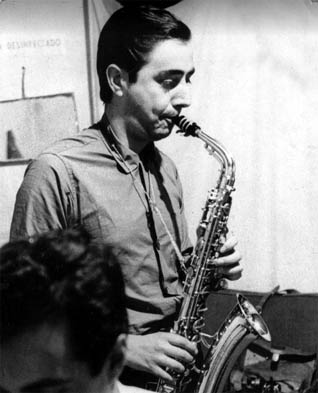

Carmelo Bustos fue uno de los más legendarios y longevos músicos en la era de la radio y la boite, integrante de prestigiosas orquestas de música popular como primer saxofonista alto que animaron la bohemia capitalina, en especial con el protagonismo que tuvo como director musical de la afrocubanísima Orquesta Huambaly entre 1954 y 1962. Clarinetista y saxofonista, su swing natural inundó no solo su época de juventud y adultez, sino que se traspasó a generaciones de saxofonistas de los años '90, '00 y '10, a las que formó como profesor, depositando ese swing como una herencia personal. Murió a los 96 años como el último dinosaurio de la vieja guardia de la música popular.

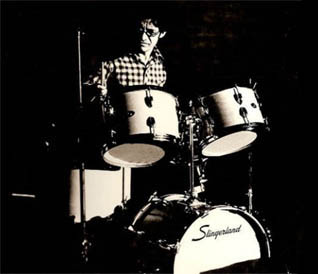

Ariel Rómulo Aguirre Montaldo, mucho más conocido solo como Yelo, es un baterista de jazz que cruzó las décadas en el oficio musical y llegó a ser considerado un referente jazzístico en la Quinta Región. Con un estilo percusivo elegante y de gran swing, apareció como adolescente a fines de los años '60 en Viña del Mar y Valparaíso, sobre todo junto a su hermano mayor, el trompetista Pablo Aguirre. Pintor y músico, mantuvo un perfil bajo pero llegó a ejercer una influencia importante entre los músicos de ese eje territorial, cruzando generaciones y proyectos.

Homero Caro es uno de los exponentes que a comienzos de los años '70 conjugaron el canto comprometido con el interés por el folclor y el movimiento de la Nueva Canción Chilena, con la influencia directa y el apoyo de figuras mayores como las de Violeta Parra y Víctor Jara.

Mirtha Iturra Bernales es una cantora de rodeo a la vez que figura de la música típica en la ciudad, activa intérprete y divulgadora del folclor centrino en los escenarios y los discos. Nacida en Constitución en el seno de una familia de agricultores y músicos, tuvo estrecho contacto con la vida campesina, la tierra y las canciones. Llegó al Puente Alto rural y entonces ha proyectado la canción campesina, más de 800 cuecas y tonadas, desde la ciudad. Su nombre es ineludible en el panorama de la canción folclórica desde los años '80 en adelante, y ha sido considerada, durante 30 años, una de las principales representantes de las cantoras de rodeo y la más influyente para toda una generación de jóvenes intérpretes que llevaron estos repertorios al disco.

Por años el guitarrón más antiguo de Pirque estuvo en buenas manos. Fue el que tocó hasta el final Manuel Saavedra, cantor y poeta popular de esa ciudad de la región metropolitana que es, a su vez, la cuna de ese instrumento tradicional chileno. Fallecido en 2013 a los noventa años, Saavedra dedicó buena parte de su vida al guitarrón y el canto y fue el más veterano cultor de esas tradiciones ya entrado el nuevo siglo.

Surgida en 1955 luego de una disputa al interior de la exitosa Orquesta Los Peniques, la Orquesta Ritmo y Juventud fue básicamente la misma Los Peniques sin su baterista original, Silvio Ceballos, reemplazado ahí por un joven baterista proveniente de la orquesta de Vicente Bianchi en Radio Cooperativa, llamado Arturo Giolito. Durante toda la década de los sesenta, y ante las indecisiones de la Orquesta Huambaly de seguir unida después de su gira europea, la nueva orquesta se perfiló como la más caliente de todas esas agrupaciones, con una rotativa de cantantes que muy pronto iba a desembocar en la aparición de uno de los más carismáticos y emblemáticos solistas vocales de la música tropical en Chile: Juan Chocolate Rodríguez.

Los Quincheros representan la expresión viva y activa de la tradición de los grupos de huasos inaugurada en Chile en la década del '20. Un grupo de profesionales vestidos como huasos patronales, intérpretes de un repertorio campesino elegantemente arreglado con voces y guitarras, conforman este modelo musical; creado por conjuntos como Los Cuatro Huasos o Los Guasos de Chincolco, y que, a la larga, ha llegado a ser el emblema de un tipo de folclor chileno. A pesar de que la génesis de estos conjuntos tuvo poco o nada que ver con el campo, hoy día nadie pone en duda el lugar fundamental que ocupan en la música tradicional, y los ochenta años de actividad regular de Los Quincheros lo confirman.

Los Hermanos Barrientos son parte de los abundantes conjuntos familiares que poblaron el folclor desde los años '20. Tito, en guitarra, y Marina y Carlos, en voces, eran los músicos de apellido Barrientos, quienes en escena se hacían acompañar por grupos de guitarras. Cantaban tonadas y cuecas, y se presentaban desde la segunda mitad de la década del '30 en Punta Arenas, donde vivían. En los años '40 se radicaron en Valparaíso y comenzaron a grabar discos para el sello Victor, estableciendo un circuito estable de trabajo en locales nocturnos y auditorios radiales. En 1946 grabaron el vals de Eduardo Chilote Campos “Corazón de escarcha”, y desde entonces iniciaron una carrera internacional que se extendió hasta fines de los años '60.

Si en los años '30 la música de México se instaló para siempre en el gusto popular nacional gracias a los mariachis y rancheras difundidos por las películas, en los '60 la llegada de los corridos norteños fue una segunda revolución mexicana en Chile. Y sus caudillos fueron Los Hermanos Bustos. Vigente desde 1965, éste es el grupo chileno más longevo del estilo, el pionero en tocar y grabar aquí corridos con guitarra y acordeón y en elevar el género a cumbres de popularidad similares a las del bolero, el vals peruano o la cumbia, como lo prueban una discografía de más de cuarenta grabaciones y éxitos como "La carta número 3", "La de la mochila azul" o la cumbia "Morena de quince años".

Varias décadas de trabajo en la música de raíz latinoamericana, con fuertes influencias de Europa y del folclor más profundo de Chile, hacen de Inti-Illimani una escuela de sonido y ética para la cultura nacional. Si bien el conjunto se formó en 1967 para dar vida a un repertorio de orientación andina, su larga trayectoria, su paso por el exilio en Europa y las incesantes búsquedas de sus músicos lo han convertido en un espacio de creación y evolución sonora de las más trascendentes. La presente ficha biográfica se concentra en la historia de sus inicios y desarrollo hasta la división del conjunto en dos facciones, ambas activas en un regular y saludable trabajo musical, aunque paralelo: Inti-Illimani ® e Inti-Illimani Histórico.

Las Sombras fue un quinteto de San Bernardo nacido en la primera mitad de los años ‘60, bajo la inicial influencia de Cliff Richard y Los Shadows (de este último conjunto tomarían su nombre). Se desarrollaron como banda de apoyo del cantante Lalo Valenzuela, y en 1966 publicaron el single “Tres horas más”, original Hugo Beiza y Jorge Pedreros. Aunque el éxito de Las Sombras iba en ascenso, al interior del grupo las cosas se entramparon cuando el cantante Nano Vinés decidió dejar la banda por motivos personales. A partir de allí, el grupo evolucionó desde un sonido beat melódico a uno más progresivo y psicodélico, que entonces se reflejará en mayor dimensión en el próximo proyecto musical de este mismo elenco: Los Ángeles Salvajes.

El solo hecho de haber superado los 40 años de plena vigencia como núcleo indisoluble y de haber tenido en sus filas a algunos de los más importantes músicos del jazz de todos los tiempos (el trompetista Luis Huaso Aránguiz, el pianista Hernán Prado, el baterista Lucho Córdova y el clarinetista René Eyheralde) confirman la categoría de clásico adjudicada a los Santiago Stompers. Apenas unos pasos detrás de una Retaguardia Jazz Band orientada al estilo Nueva Orleans, los Stompers se establecieron como su “rival” por naturaleza, una banda hiperactiva, lúdica, popular y llena de altibajos, pero en definitiva el más importante proyecto cultor en Chile del dixieland de Chicago.

Una canción de amor atípica para los estándares populares —adulta, de cuidados arreglos instrumentales, muchas veces dramática— es la forma por la que se ha encauzado la voz poderosa de Gloria Simonetti, incluso desde su temprana juventud. La cantante se convirtió en la intérprete femenina chilena más exitosa de la generación surgida después del Neofolclor, y desde sus inicios en los años sesenta ha persistido casi sin interrupciones en su aplicación a la música.

Entre los hijos de Clara Sandoval y Nicanor Parra brilló el talento no sólo de Nicanor, Roberto, Eduardo y Violeta. Hilda Parra, la mayor de las mujeres, destacó también como folclorista, primero como parte de grupos que formó junto a sus hermanos y luego de modo solista. Socia de Violeta en el dúo Las Hermanas Parra y luego de sus hijos Nano y María Elena en el Trío Los Parra, Hilda Parra es recordada por la potencia de su voz y el encanto de una simpatía peculiar y extrovertida, que aglutinó con gracia a parientes y amigos durante toda su vida. «Con tu presencia la pena se aleja de nuestra acera», le escribió en unas décimas su hermano Lautaro.

Acario Cotapos está considerado uno de los compositores más indescifrables de la historia, si no el más, al mismo tiempo en que su vida transcurrió entre un denso velo de misterio, lo que ha acrecentado la leyenda en torno a su figura. Premio Nacional de Música 1960, este valdiviano de irrenunciables boina vasca y pañuelo, y sin estudios de música formales ni académicos, produjo algunas de las obras más originales y vanguardistas del arte musical chileno de la primera mitad del siglo XX.

Un muy inusual giro musical muestra la carrera de Sergio Lillo, un cantante iniciado dentro del auge del Neofolklore, y que integró dos de los más importantes grupos de ese género: Los Cuatro Cuartos y Los Solitarios (este último, con Willy Bascuñán). Sin embargo, fue el pop y la música de raíz tropical la que fue atrayendo cada vez más a Lillo una vez que se alejó del trabajo colectivo, y su carrera solista durante los años ’80 (inevitablemente asociada a los recuerdos de “Sábados Gigantes”) fue la de un baladista de pulso ágil y comodidad ante las cámaras de TV. Para muchos, trascendió sobre todo su apodo: "El ciclón del Caribe". En 1992 se retiró de la música por más de una década, hasta que en la década del 2010 regresó a grabar canciones y presentarse en vivo.

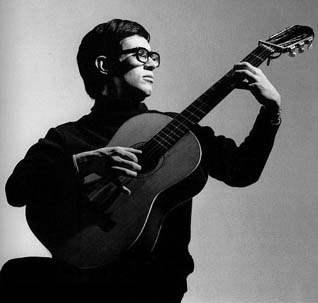

Dos décadas a la cabeza del grupo Nexus teóricamente hablan de una bitácora sin contratiempos en el viaje del saxofonista alto Patricio Ramírez. Pero eso es sólo la parte final de una historia de múltiple militancia, idas y venidas y permanentes altibajos de quien ha sido considerado uno de los primeros jazzistas no tradicionales de nuestra historia, el más respetado y vigente de su generación desde que apareciera en 1955 por el Club de Jazz y estallara como el gran referente del saxofón moderno en un paso transversal por las décadas.