1930

Los Hermanos Barrientos son parte de los abundantes conjuntos familiares que poblaron el folclor desde los años '20. Tito, en guitarra, y Marina y Carlos, en voces, eran los músicos de apellido Barrientos, quienes en escena se hacían acompañar por grupos de guitarras. Cantaban tonadas y cuecas, y se presentaban desde la segunda mitad de la década del '30 en Punta Arenas, donde vivían. En los años '40 se radicaron en Valparaíso y comenzaron a grabar discos para el sello Victor, estableciendo un circuito estable de trabajo en locales nocturnos y auditorios radiales. En 1946 grabaron el vals de Eduardo Chilote Campos “Corazón de escarcha”, y desde entonces iniciaron una carrera internacional que se extendió hasta fines de los años '60.

Manuel Ulloa Cortés es antecesor de generaciones de cultores del canto a lo poeta y del guitarrón en Chile. Padre de Osvaldo Ulloa Lobos (n. 1936), uno de los más respetados guitarroneros veteranos de la actualidad, él fue el hombre que educó en ese instrumento a su hijo y le traspasó una tradición que luego se ha transmitido a cantores como Juan Pérez Ibarra (n. 1954) y Alejandro Ramírez (n. 1979) por el mismo vínculo de maestro a discípulo.

La diva internacional en la historia de la música chilena es Rosita Serrano, un nombre de leyenda. Artista de variedades, discos, radio y películas, marcó una época como estrella del cine y la música en la Alemania de los años ’30 y ’40, y entre sus éxitos están las interpretaciones para canciones tradicionales como "La paloma", "Cielito lindo" y "Corazones partidos". Der Chilenischen Nachtigall o The Nightingale of Chile son nombres que figuran hasta nuestros días en reediciones internacionales de sus discos: se llamaba María Esther Aldunate y su seudónimo fue Rosita Serrano, pero ése, El Ruiseñor Chileno, es su título más inmortal.

María Luisa Sepúlveda Maira es una figura fundamental en la música chilena en los albores del siglo XX. Su nombre se asocia a la primera compositora académica de la historia, además de una pionera en la definición de género a través de sus acciones musicales. Sepúlveda es también la primera mujer investigadora y recopiladora del folclor. Además pianista, su obra autoral gozó de gran difusión y presencia en el circuito sus académicos, premios y distinciones en un período que llega hasta 1929, cuando comenzó a ser víctima de los círculos masculinos del poder institucional. Ello precipitó una dramática desaparición al ser expulsada del Conservatorio Nacional definitivamente en 1931.

Amanda y Elsa Acuña fueron conocidas popular y ampliamente como Las Caracolito, un dúo de cantoras campesinas que se forjó en casamientos, rodeos, velorios o trillas, pero tal como ocurrió con muchas de estas cultoras desde fines del siglo XIX, sus escenarios se fueron extendiendo a las ciudades. Así fue como, tras su llegada a Santiago en 1935, fueron reclutadas por la industria discográfica, y hasta hoy existen fonogramas, grabaciones y títulos disponibles de Las Hermanas Acuña o Las Caracolito. En la historia discográfica chilena, Las Caracolito representan uno de los más genuinos patrimonios de esta centenaria tradición del folclor chileno.

Nicanor Molinare es uno de los más productivos autores de la música típica chilena, a la que contribuyó con numerosas canciones y tonadas durante una carrera de escasos veinte años, entre 1937 y 1957. Molinare es el hombre que escribió ‘‘Chiu-chiu’’, ‘‘Cocorocó’’, ‘‘Galopa, galopa’’, ‘‘Cantarito de greda’’, ‘‘Cura de mi pueblo’’, ‘‘Mantelito blanco’’, ‘‘Oro purito’’ y ‘‘La copucha’’. Sus sencillas composiciones fueron luego un repertorio básico para la discografía de Los Huasos Quincheros y otros músicos, y un puñado de sus estribillos quedó además grabado en la memoria popular.

Carlos Pimentel Barrera fue uno de los pioneros en la guitarra clásica chilena en los albores del siglo XX, protagonista de un intenso trabajo de creación y docencia en Valparaíso, descrito por la producción de abundantes partituras que transitaron desde la música docta a la música popular. Su catálogo superó las 500 obras, con piezas para guitarra, piano y canto, principalmente danzas de salón, gavotas, valses, schottischs, mazurcas y polkas, además de habaneras, tangos, foxtrots y hasta tonadas y cuecas. En 2015 su legado llegó al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional.

Armando González Malbrán es el hombre que escribió ''Vanidad'', una canción reconocible sin dudas entre las composiciones más elegantes del cancionero popular de Chile. Inclinado al estilo cosmopolita del tango, del foxtrot o del jazz más que a la escuela típica de la tonada propia de su tiempo, el autor escribió además numerosos valses peruanos y con ''Vanidad'' sentó ya en los años 30 las bases del futuro bolero chileno, todo en sus apenas 38 años de vida.

Con dos nombres quedó en la posteridad, según lo recuerden como Gamaliel o Gamelín Guerra, pero el hombre que escribió las canciones "En Mejillones yo tuve un amor" y "Antofagasta dormida" es uno solo, y está entre los autores principales del cancionero chileno del siglo veinte, además de ser un símbolo cultural en los puertos nortinos de Mejillones y Antofagasta.

Tío Lalo para los sobrinos y cercanos, Eduardo Emeterio Parra Sandoval de nacimiento, Lalo Parra es parte de la primera y famosa generación de la familia Parra, cuarto hermano de la casa luego de Nicanor, Violeta e Hilda, y mayor que Roberto, Lautaro, Elba y Óscar Parra. Cantor, guitarrista, autor y compositor, durante su vida difundió un repertorio de cuecas choras, jazz guachaca y valses tradicionales acunado en la familia y aprendido en más de ocho décadas de historia. Entre todos sus hermanos fue quien más mereció el nombre familiar de tío, ya no sólo de parte de sus sobrinos originales, sino de todo el público que encontró en él un símbolo de experiencia popular chilena.

x

El de Raúl Videla es uno de los nombres principales de la historia del bolero chileno, pero tiene además raíces en otros géneros de la canción popular. Iniciado en radio Cooperativa en 1938, empezó a grabar en 1939 para el sello Victor con el compositor Luis Aguirre Pinto. Uno de sus mayores éxitos es "Un hombre de la calle", de Fernando Lecaros, tema central de la película de igual título (1942) de Eugenio de Liguoro. Hermano de la cantante Meche Videla, Raúl Videla se dedicó por igual al foxtrot, a tonadas como "Araucanita" (1942), grabada junto al Sexteto Santiago, y sobre todo al bolero, género en el cual sobresale su versión para "Noche callada" (1948), de Jaime Atria.

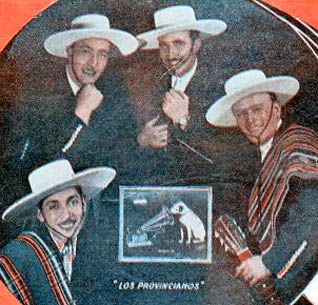

Los Provincianos fueron uno de los grupos urbanos herederos de la tradición iniciada por Los Cuatro Huasos en 1927. Con un origen universitario, se conformaron oficialmente en 1938 en los estudios de Radio Cooperativa. y grabaron decenas de discos en el formato de 78 RPM, y en los años 60 -con algunos cambios en su formación- editaron dos discos larga duración, todos con el sello RCA Victor. Además de temas clásicos de la llamada música típica, como "Oro purito" o "Amarga ausencia", el conjunto desarrolló un repertorio propio, lo que es un sello distintivo en su género musical, y que dejó éxitos como "Mi casa de campo" o "Tu beso". Se disolvieron en 1966, pero hasta hoy son un punto referencia en la interpretación de repertorio tradicional, y el período musical que la academia ha llamado "música típica".

Petronila Orellana es un nombre principal en el folclor chileno. Una precursora, como la llamó Margot Loyola, y autora de clásicos del cancionero tradicional, como las cuecas “Los lagos de Chile “ y “Chicha de Curacaví”. Con ella como arpista y su hermana menor Mercedes como guitarrista, formaron un dúo que se forjó en espacios campesinos, como rodeos y trillas, y que luego -sin abandonar esos circuitos rurales- llegó a la ciudad para presentarse en auditorios radiales y grabar varios discos a partir de los años '20. Tras el fin del dúo de hermanas en 1943, Petronila ejerció el oficio musical en su casa de canto, situada en el barrio Pila del Ganso. Se retiró paulatinamente de la música hasta su muerte, en Santiago, en 1963.

Compositor, gestor, impulsor y administrador, Domingo Santa Cruz cumplió un rol trascendente en la institucionalidad musical en Chile durante cuatro décadas y entidades cruciales como la Orquesta Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional Chileno y la Facultad de Artes de la Universidad de Chile fueron establecidas gracias a sus esfuerzos. El musicólogo Juan Pablo González define a Enrique Soro (n. 1884), Pedro Humberto Allende (n. 1885) y Domingo Santa Cruz (n. 1899) como la tríada fundamental de la primera composición musical en Chile durante el siglo XX.

Primer compositor chileno en emplear el método dodecafónico, Carlos Isamitt también fue un estudioso experto en la música araucana, la que investigó largamente desde la academia, décadas antes de la época más activa de la recopilación. Una de sus composiciones más relevantes en esta línea, y con que mayormente se le conoce, es "Friso araucano", de 1931. Isamitt estudió música en la Escuela Normal de Santiago y el Conservatorio Nacional, así como pintura y dibujo en la Escuela de Bellas Artes, entidad que incluso llegó a dirigir. Es uno de los nombres principales en la música clásica en los inicios del siglo XX.

Se cuenta que Aránguiz adoptó el pseudónimo de Huaso porque vivió gran parte de su niñez en un burdel dirigido por una dama a la que se conocía por Huasa. Aránguiz se hizo a punta de días solitarios y noches ruidosas. Se inició en la trompeta en 1938, escuchando, como todos los músicos de la época, los solos de Armstrong a través de los viejos discos que lograba conseguir. Fue hombre de la orquesta de Lorenzo Da Acosta, pero tras renunciar a ella se volcó directamente hacia la improvisación jazzística caliente, el “hot jazz”. En 1941 puso en el escenario del salón Olimpia a uno de los más significativos conjuntos del hot jazz: Los Ases del Ritmo, en cuyas líneas estaban los mejores hombres de la época: Mario Escobar (saxo tenor), Woody Wolf (clarinete), Hernán Prado (piano), Raúl Salinas (guitarra), Iván Cazabón (contrabajo), Víctor Tuco Tapia (batería). En 1944 y 1945 fue músico de Los Ases Chilenos del Jazz y fue y volvió de múltiples agrupaciones hot hasta fichar en 1973 en los Santiago Stompers. Tocó con esta banda hasta 1978.

Incansable promotor del patrimonio chileno, Jorge Urrutia Blondel integró el estudio del folclor al campo universitario y coescribió con Samuel Claro Valdés la primera publicación sobre la historia de la música en Chile en 1973. Alumno del Instituto Nacional y la Escuela de Leyes de la Universidad de Chile, realizó sus estudios musicales de manera privada con Pedro Humberto Allende y Domingo Santa Cruz, dos fundadores de la institucionalidad musical en Chile.

Hernán Oliva, a veces conocido como Copito, fue un músico de la historia de comienzos del siglo XX, desconocido en nuestro país dado que desarrolló prácticamente su carrera completa en Argentina, como violinista de tango y orquestas de música popular y jazz, un epítome del solista del violín en la era dorada de la radiofonía y la industria discográfica. Un músico esencialmente porteño, que nació en Valparaíso y murió a los 75 años en la ciudad de Buenos Aires.

La soprano María Georgina Quitral Espinoza quiso darse a conocer en su faceta musical con el seudónimo de Rayén, como una forma de rendirle tributo a la cultura mapuche ('rayén' es 'flor' en mapudungun), a la cual también honró a través de su vestimenta escénica y trozos de su repertorio, compuesto principalmente por arias de ópera italiana y canciones de compositores chilenos (como “El copihue rojo” y “Ay, ay, ay”). Aunque era hija de campesinos del Valle Central, la nativa de Iloca fue promocionada en Santiago y ciudades del extranjero como una cantante «india» o «araucana», destacando como la primera figura de asociaciones mapuche en conseguir proyección continental.